La “Commedia umana” di G. Gioacchino Belli. “Tempo e Natura”. 1- “La vita dell’omo”

E’ cosa nota che Belli, sperimentatore irrefrenabile in fatto di soluzioni linguistiche, andasse in giro per Roma munito di penna e foglietti, annotando con precisione di cronista esclamazioni, modi di dire, interi brani di dialoghi che sentiva dai suoi interlocutori popolari. E’ anche vero che il romanesco di allora non era una lingua molto omogenea. Per più ragioni. Nella prima metà dell’Ottocento l’antico dialetto romanesco –che era più simile al napoletano (come si può dedurre dalla trecentesca e bellissima “Vita di Cola di Rienzo”)- era quasi scomparso dalla città. Da una parte, infatti, il sacco del 1527 e le epidemie avevano quasi spopolato Roma dei suoi abitanti originari, dall’altra lo Stato Vaticano ha sempre avuto una classe dirigente non locale. I cardinali arrivavano qui dalla Lombardia, dall’Emilia come dalla Campania e dalla Sicilia. In particolare la Curia romana è stata soggetta a una forte toscanizzazione già dal ‘400, con il risultato che anche la borghesia aveva preso a sdegnare un dialetto col quale si esprimevano solo le classi popolari e che perciò immediatamente denunciava il basso livello sociale di chi lo parlava. Diventata la lingua dei miserabili e dei reietti (a differenza del milanese usato da Porta, che era parlato dal popolo ma anche dalla famiglia Manzoni), il dialetto romanesco acquista anche una sua grandiosa espressività, tragica e grottesca insieme: è un volgare duro, sguaiato, incazzoso e sfottente, la lingua del sesso, della violenza, della miseria estrema, dell’empietà, del ghigno beffardo e sarcastico con il quale l’oppresso reagisce ai soprusi.

A volte sembra che quei popolani non conoscano la differenza tra umano e disumano. Tutto ciò che accade confonde il loro agire con l’agire naturale degli elementi. La violenza di un temporale, il flagello del vento, l’implacabilità del sole, l’avarizia della terra, lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo non sono semplici dettagli atmosferici ma la culla di sordide e violente tragedie. A volte i personaggi non sanno neppure perché uccidono e, se uccidono, a volte non ricordano neppure perché fuggono e da chi. C’è uno stordimento che confonde torti e colpe e allinea le loro azioni all’istinto degli animali braccati. E’ un’umanità minore e dannata che, inconsapevole, agisce fuori dalla storia. Non conoscono la trama della loro infelicità, non ne intuiscono le conseguenze: continuano a vivere dentro la sventura ignari del proprio destino. Ma così riescono ad assaporare anche tante gocce di breve contentezza.

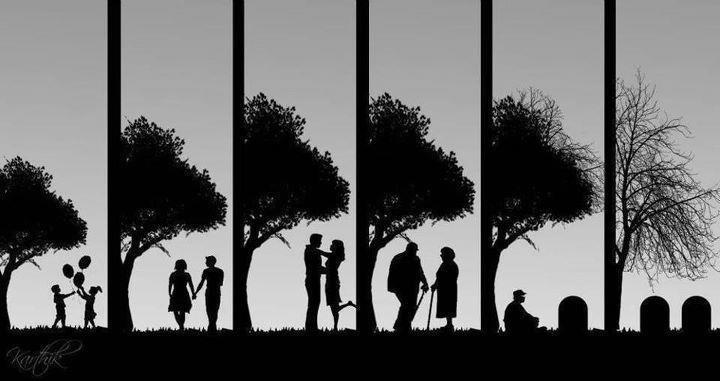

“La coscienza che nulla può cambiare (nella mente del popolano le rovine della Roma antica testimoniano questo) accomuna tutti i personaggi. Allora unica difesa dei poveracci è il buon senso, la capacità di prendere la vita con filosofia; dalla descrizione di questo atteggiamento nascono parecchi sonetti nei quali donne e uomini, vecchi e disillusi, traggono le conclusioni della loro esperienza per trasmetterla a chi non sa ancora come vanno le cose del mondo. Sono questi i temi della meditazione sulla morte, sulla vecchiaia, sulla fugacità della bellezza, sull’illusorietà delle speranze in un domani migliore, risvolto amaro delle risate beffarde, degli insulti triviali e degli scherzi”.

Suggerisco la lettura dei testi belliani soprattutto ai giovani d’oggi, abilissimi a usare le nuove tecnologie. Il movimento d’una poesia si realizza su quel piccolo telaio di sillabe che è il metro. Di sua natura, perciò, è veloce, portatile, trasmissibile, più della ponderosità di un romanzo: chiarezza, ritmo, bellezza, fascino. Il canale poetico, riscoperto, può allenare anche alla struttura rigorosa del codice comunicativo di Twitter, i cui messaggi devono essere formulati in maniera tale da essere racchiusi in pochi caratteri, tanto da riecheggiare la stringatezza sapienziale che fu dei Padri del Deserto. Così una tradizione di studio umanistico, profondamente legato al senso polveroso della scuola e dell’insegnamento obbligatorio, può trasformarsi in una forma espressiva immediata, con l’avvertenza però di non impoverire il linguaggio e di mantenere la profondità del pensiero critico. Infine non si dimentichi mai la lezione di Andrea Zanzotto: “chi d’abitudine legge i versi raccoglie le briciole che poi lo riportano a casa”. La parola “verso”, diceva il grande poeta veneto, ha la stessa radice di “versoio”, l’attrezzo che rivolta le zolle: i poeti arano solchi in campi di silenzio e di meditazione nei quali possono crescere le parole.

Per una esauriente bibliografia sul nostro poeta suggerisco, mettendoli a utile confronto per la diversità delle tesi sostenute: C. Muscetta, “Cultura e poesia di G. G. Belli”, Feltrinelli, Milano, 1961; G. Vigolo, “Il genio del Belli”, Il Saggiatore, Milano, 1963; G. P. Samonà, “G. G. Belli. La commedia romana e la commedia celeste”, La Nuova Italia, Firenze, 1969; P. Gibellini, “Il coltello e la corona. La poesia di Belli tra filologia e critica”, Bulzoni, Roma, 1979; R. Merolla, “Il laboratorio di Belli”, Bulzoni, Roma, 1984; M. Teodonio, “Introduzione a Belli”, Laterza, Bari, 1992.

“La vita dell’omo” 18 gennaio 1833

Nove mesi a la puzza: poi in fasciola

tra sbasciucchi, lattime e llagrimoni:

poi p’er laccio, in ner crino, e in vesticciola,

cor torcolo e l’imbraghe per ccarzoni. 4

Poi comincia er tormento de la scola,

l’abbeccè, le frustate, li ggeloni,

la rosalìa, la cacca a la ssediola

e un po’ de scarlattina e vvormijoni. 8

Poi viè ll’arte, er diggiuno, la fatica,

la piggione, le carcere, er governo,

lo spedale, li debbiti, la fica, 11

er zol d’istate, la neve d’inverno…

E pper urtimo, Iddio sce bbenedica,

viè la Morte, e ffinisce co l’inferno. 14

Nove mesi tra la puzza (è il periodo della gestazione nel grembo materno), poi in fasce tra baci ripetuti, croste lattee sulla testa e pianti; poi con lacci per essere sorretto nei primi mesi di cammino, nel girello, con la vestina, con il caschetto contro le cadute e con i pannolini. Dopo comincia il tormento della scuola, l’abicì (l’alfabeto), le frustate del maestro, i geloni, la rosolia, la cacca fatta nel seggiolone e un po’ di scarlattina e di vaiolo (o la varicella). Poi arriva l’apprendimento di un mestiere per il lavoro, il digiuno religioso, la fatica, l’affitto da pagare, il carcere, le tasse per il governo, l’ospedale, i debiti, il sesso, il sole d’estate, la neve d’inverno. Finalmente, che Iddio ci benedica, viene la Morte ma non ci fermiamo lì: tutto finisce all’inferno.

Schema metrico: sonetto (ABAB ABAB CDC DCD).

Le quartine. Non è facile, in questo caso, usare la classica separazione tra le quartine e le terzine. In realtà il sonetto è un elenco interminabile, in un climax inarrestabile –segnato dalla ripetizione per ben quattro volte in nove versi dell’avverbio Poi-, di tutte le fasi dell’intera vita umana, con un frenetico incalzare di frasi tutte tratte dall’esperienza più comune e quotidiana e che sottolineano il doloroso e veloce svolgersi della nostra esistenza, fino ad arrivare al muro degli ultimi due versi, la morte e l’oltretomba infernale. La triste, monotona enumerazione dei mali è racchiusa fra due epigrammi, all’inizio e alla fine, nei quali è condensata la forza del discorso: Nove mesi a la puzza… E finisce co l’inferno, l’aldiquà e l’aldilà della vita (Vigolo). Le frasi sono tutte nominali, incalzanti, senza aggettivi. Azioni, uomini, oggetti e fatti sono presentati senza sfumature, con un’essenzialità determinatissima di nomi, di sostantivi. Scrive il Carpi che “l’aggettivo come modo estremamente interiorizzato e soggettivo di definire le cose e le situazioni, vale a dire di interpretarle e di possederle, è assente dal lessico di Belli”. Siamo all’opposto dell’orizzonte leopardiano e manzoniano.

Nelle prime due strofe, comunque, il poeta rappresenta gli eventi della vita intrauterina, dell’infanzia e dell’adolescenza. Sono tutte costrizioni, sofferenze, preannunciate dalla secca affermazione iniziale, Nove mesi a la puzza, separata sintatticamente attraverso il segno dei due punti dall’elenco successivo e che in modo intenzionalmente e volgarmente corporale allude al periodo della gestazione nel ventre materno. Le rime ben lo sottolineano. C’è l’abbigliamento (fassciola, festicciola, imbraghe ppe ccarzoni), c’è il pianto del corpo (llagrimoni, ggeloni, vvormijjoni), c’è l’utensile (ssediola), la tortura dell’apprendere i primi rudimenti del leggere e dello scrivere tra le frustate dei maestri (la scola), le malattie infantili (la rosalia, la cacca, la scarlattina). Il ricorso a sintagmi introdotti dalle preposizioni in (vv. 1,3), tra e con, evidenzia bene il senso di soffocamento subito dal piccolo corpo del bambino. I versi sono tutti separati seccamente dalla punteggiatura; solo tra il primo e il secondo verso (in fassciola tra sbasciucchi) l’enjambement accompagna con efficacia l’abbandono del corpicino alle esagerate effusioni dei parenti. Nella seconda strofa si insiste rapidamente sui tormenti della prima giovinezza: le malattie sono razioni obbligate (un po’ de), ingredienti necessari alla crescita; la scuola è parificata alle malattie e alle privazioni di chi è costretto a vivere una condizione di estrema povertà. Scrive qualcuno che “Belli sembra voler irridere il pedagogismo filantropico di tanti intellettuali di primo Ottocento”. Ci sono anche echi medievali, Bernardo da Chiaravalle e Jacopone da Todi (l’infanzia, la scuola, la moglie, lo verno e la state). Le espressioni che suscitano il riso danno all’ironia del poeta una maggiore asprezza.

Le terzine. Quattro versi descrivono la vita adulta, in una terribile corsa di male in male che va dal mestiere (l’arte, la fatica), alle costrizioni mal sopportate dei riti religiosi (er diggiuno), alle difficoltà di campare (la piggione, li debbiti, er governo, lo spedale), fino all’amore, degradato ad appetito sessuale e metonimizzato nell’organo femminile (la fica): in questo crescendo continuo di affanni e di malesseri anche la ricerca e il soddisfacimento del sesso diventa un elemento del complessivo soffrire. C’è un solo verbo iniziale, vié (v. 9), che regge la sequenza dei sostantivi, ordinati in paratassi e distribuiti tre per ciascuno degli endecasillabi della terzina e che ritornerà nell’ultimo verso. Anzi, in questa terzina il Belli si concede un interessante divertimento: l’elenco inizia con un bisillabo (l’arte), poi prosegue con ben sette trisillabi e si conclude con un altro bisillabo (la fica). Nell’ultima strofa l’alternativa si biforca in una nota climatica, il sole estivo, la neve d’inverno e, finalmente, la morte, che però non è il punto di arrivo definitivo. Le pene dell’uomo non finiscono con la morte corporale ma proseguono nell’inferno, luogo in cui sembra rivelarsi il senso esistenziale più autentico. La chiusa, con l’accostamento tra Iddio sce bbenedica e ffinisce co l’inferno, è uno dei più divertenti, tragici e sadici giochi mentali del nostro poeta.

Il suo è un crudo riepilogo della vita umana e restituisce il nascere e il morire alla fisicità di una natura che sta tra il bello e il terribile: la voce parlante, un popolano di umile condizione –frequentatore del carcere e vittima delle prepotenze dei potenti (v. 10)- usa lessico e immagini popolari per esprimere una visione pessimista della vita, segnata dal dolore e dall’infelicità. La vita è un disperato itinerario di disgrazie, dalla culla alla tomba, non un crescendo né un diminuendo, ma un continuum senza aggettivi e tutto cose, con un’amarezza intrisa di sfacciata ironia. C’è il senso cupo e materialistico del fango quotidiano, della miseria del corpo: ai mali prodotti dalla società (la scuola, il lavoro, i debiti) si aggiungono quelli della natura (la miseria fisica, le malattie, il sesso, il clima). C’è qualcosa di patetico e di eroico in questo uomo, nel suo vivere sapendo di morire, nell’attraversamento del dolore, della malattia e anche nel suo inventarsi Dio, consegnarsi a Dio. Vedere il suo brancolare, il suo sforzo nel portarsi addosso i temi ancestrali della colpa e del peccato, del sacrificio e della morte.

Belli sintetizza una riflessione sulla miseria della vita umana che ha lunghe ascendenze, sia religiose (Antico Testamento, S. Giovanni, S. Paolo) sia filosofiche (Montesquieu, Rousseau, Buffon), sia letterarie (da Lucrezio a Shakespeare a Gongora a Parini). Il Muscetta cita una ripresa da Voltaire nelle “Oreilles du comte de Chesterfield”, trascritta dal poeta nel suo Zibaldone. Annota il Segre che nella visione belliana il tempo è un ciclo che coglie l’uomo a ogni generazione, facendogli compiere corsi e ricorsi sempre uguali, e alla fine lo conduce all’inferno sulle soglie del quale –pur convinto di non avere scampo- egli eleva uno sguardo al Massimo Fattore-Oppressore per tentare di muoverlo a pietà, alla ricerca della salvezza. Il tema ci ricorda ascendenze romantiche contemporanee molto suggestive. Solo tre anni prima, fra l’ottobre 1829 e l’aprile 1830, Leopardi ne Il canto notturno di un pastore errante nell’Asia aveva scritto: “Nasce l’uomo a fatica,/ ed è rischio di morte il nascimento./ Prova pena e tormento / per prima cosa; e in sul principio stesso / la madre e il genitore / il prende a consolar dell’esser nato…” (vv. 39-44). E in modo ancora più puntuale e penetrante io trovo corrispondenze interessanti con le parole che ancora Leopardi mette in bocca a Porfirio nel Dialogo con Plotino (scritto nel 1827 ma pubblicato postumo da Ranieri nel 1845 e che quindi Belli non aveva mai letto): “Il genere umano, esempio mirabile d’infelicità in questa vita, si aspetta non che la morte sia fine alle sue miserie, ma di avere a essere, dopo quella, assai più infelice”.

Gennaro Cucciniello