Un viaggio da sei milioni di anni

La storia dell’umanità? Una lunga sequenza di migrazioni. E le radici? Un celebre genetista ci spiega da dove veniamo. E ci ricorda che appena settemila anni fa avevamo tutti la stessa pelle.

Nell’inserto “Robinson di Repubblica” del 17 febbraio 2019, alle pp. 18-19, è pubblicato un articolo di Guido Barbujani, genetista, professore all’Università di Ferrara, che nei suoi studi recenti si è occupato di Dna antico. Il suo ultimo libro, coautore Andrea Brunelli, è “Il giro del mondo in sei milioni di anni”, il Mulino.

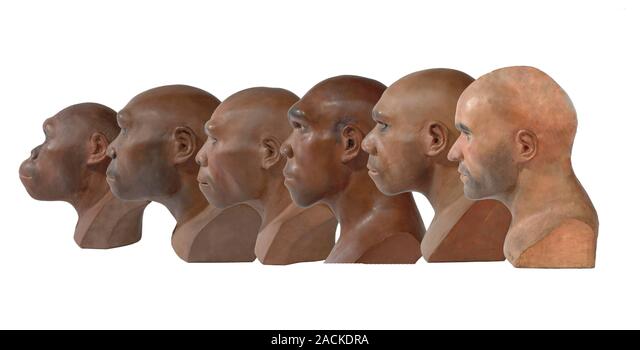

“Adesso vi spiego io com’è andata”, direbbe un testimone oculare della storia dell’umanità, “perché si sentono in giro certe storie che non hanno né capo né coda”. Questo testimone non c’è: dovrebbe avere parecchi anni, diciamo fra sei milioni e duecentomila. Ma in realtà c’è: le ossa fossili delle popolazioni che si sono susseguite sul pianeta, il Dna estratto da queste ossa, gli oggetti di cui si sono serviti i nostri antenati, e un po’ anche il confronto delle lingue parlate sulla terra, ci permettono di ricostruire un quadro abbastanza preciso del nostro passato. Tante cose non le abbiamo ancora capite e ci stiamo lavorando su, ma alcune idee fondamentali ce le siamo fatte.

La prima è che la storia dell’umanità, sia che la facciamo cominciare con i primi ominidi di sei milioni di anni fa, sia che partiamo dalla comparsa di Homo Sapiens 200mila anni fa, è una storia di migrazioni. In questo nostro periodo in cui si parla a vanvera di radici, e di come averle di qua o di là debba comportare diritti diversi, è banale ma utile ricordare che le radici servono alle piante per star ferme, e invece noi abbiamo due gambe, cioè due cose che servono per andare in giro. Le abbiamo usate.

Se proprio vogliamo insistere con le radici, l’unico posto in cui l’umanità ha avuto qualcosa di simile è l’Africa. E’ lì che troviamo tutti i resti fossili dei nostri lontani antenati, e anche Homo Sapiens ci ha passato 100mila anni, prima di avventurarsi fuori a scoprire nuovi mondi. Certo, uscendo dall’Africa abbiamo incontrato nuovi climi e un po’ siamo cambiati, adattandoci. Nelle popolazioni dell’Himalaya si sono affermate varianti di geni che permettono di utilizzare meglio il poco ossigeno che c’è (mentre nelle Ande sono stati più sfortunati, e queste varianti del Dna non le hanno); molti europei e africani hanno un gene che permette loro di digerire latte, formaggi e gelati (mentre alla maggioranza degli asiatici non è andata così bene e devono accontentarsi della soia). Differenze importanti, ma minuscole, rispetto al 99,9 % del nostro Dna che tutti, ma proprio tutti, abbiamo in comune.

In quell’uno per mille del Dna dove ci sono le differenze si leggono storie interessanti. Per esempio, che fino a settemila anni fa gli europei del Paleolitico avevano pelli scure e occhi azzurri: gli artisti che hanno realizzato i sensazionali cicli pittorici di Chauvet e Lascaux in Francia, di Altamura in Spagna, non assomigliavano a Monet né a Picasso. Le pelli bianche, tanto per cambiare, sono arrivate in Europa con una migrazione, nel Neolitico; le troviamo nel Caucaso, dodicimila anni fa, e qualche millennio dopo in Europa, portate dai primi agricoltori insieme alle loro tecniche di coltivazione dei campi e forse alle loro lingue, se sono proprio loro i primi indoeuropei (cosa su cui non tutti gli esperti sono d’accordo). Il Dna ci dice anche che le Americhe sono state colonizzate da gente arrivata dalla Siberia, e che deve essersi spostata in massa, visto che ha lasciato tanti discendenti nelle Americhe, ma nessuno in Asia.

In tutto questo andare di qua e di là, l’umanità non sembra aver dato importanza a confini di nessun genere, almeno fino a ieri. Né barriere geografiche, mari e catene montuose, né quelli che oggi chiamiamo confini etnici, hanno impedito che i nostri antenati preistorici arrivassero ovunque e si mescolassero tra loro. Tanto per dirne una, nel Dna degli europei di oggi riconosciamo il contributo di tre grandi ondate migratorie, anche se tutte in definitiva provenienti dall’Africa. La prima è quella dei paleolitici dalla pelle scura, la seconda quella dei neolitici dalla pelle chiara e, nell’età del Bronzo, ce n’è stata una terza, dalle steppe dell’attuale Ucraina. Ma attenzione: non é che alcuni di noi sono paleolitici, altri neolitici e altri discendono da quelli dell’Età del Bronzo. Nelle cellule di ognuno di noi troviamo, mescolati, tutti questi contributi (e altri, più esigui e più difficili da identificare), in proporzioni variabili: nel sud dell’Europa prevale quello neolitico, nel nord quello dell’età del bronzo, ma ciascuno ha il suo cocktail particolare di geni, e quindi di antenati.

Ultima cosa. Un’altra sciocchezza tornata in circolazione è l’idea secondo cui le nostre tendenze e il nostro comportamento starebbero scritte nel sangue, come dicevano i teorici del razzismo del ‘900, o nel Dna, come si dice oggi. I nostri geni, si sente dire, ci rendono profondamente differenti, e la nostra identità andrebbe protetta difendendo il nostro territorio contro l’invasione dei portatori di identità diverse. Balle: gli studi di genetica e di antropologia hanno dimostrato che non è così.

La nostra identità sta solo in minima parte nell’eredità biologica scritta nelle nostre cellule, e molto nella nostra cultura, che poi vuole dire il rapporto che sappiamo stabilire con gli altri, i maestri che abbiamo avuto, i viaggi che abbiamo fatto, i libri che leggiamo, la musica che ascoltiamo: insomma, nelle esperienze che ci hanno formato, e che vengono dalle nostre scelte, non da una sentenza biologica pronunciata nel momento in cui lo spermatozoo del papà ha fecondato la cellula uovo della mamma.

Guido Barbujani