Fu la schiavitù l’oro di Roma

La guerra come via per assicurarsi risorse: così prosperarono le società antiche.

Nel “Corriere della sera” del 3 dicembre 2023, a pag. 38, è pubblicato questo articolo di Livia Capponi che commenta un saggio di Luciano Canfora sulla logica economica dei conflitti antichi (Sellerio).

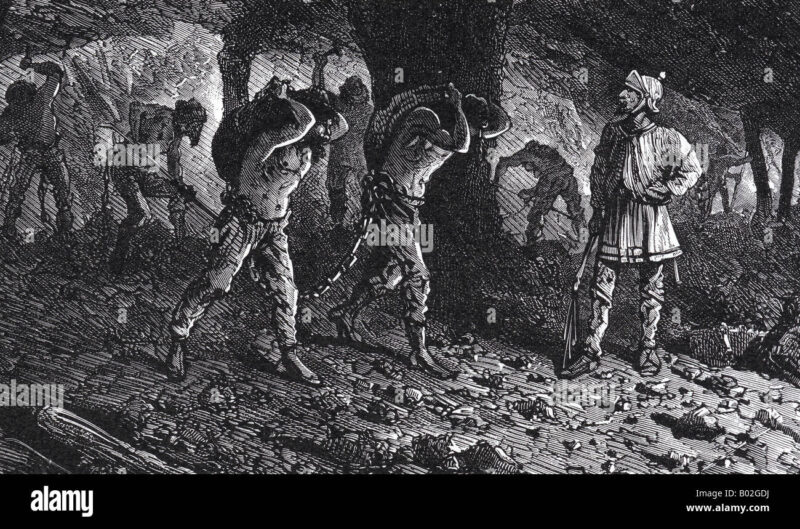

Le società antiche erano schiaviste. L’affermazione non è un relitto paleo-marxista che vuole cancellare i meriti della nostra beneamata cultura greco-romana, ma è un fatto ampiamente provato e difficilmente contestabile. Il poema-culla della civiltà occidentale, l’Iliade, si apre con la contesa puerile tra due delinquenti, Achille e Agamennone, sul diritto di possedere e violentare una schiava trofeo di guerra. L’economia romana crebbe miracolosamente grazie agli stranieri che, prelevati dalle loro case come prigionieri di guerra, furono portati in Italia a coltivare i campi nelle aziende agricole dei ricchi, spesso proto-industrie di olio, vino e altri beni commerciabili.

L’afflusso di schiavi stranieri provocò varie rivolte servili, represse con difficoltà da Roma, ma anche seri problemi per i piccoli contadini italici, che, persi i loro campi, si trovarono senza lavoro. Per i ribelli erano pronti gli ergastula, o, nel caso di rivolte maggiori, le crocifissioni, come quelle riservate a Spartaco e compagni sulla via Appia. Augusto si vantava di avere trovato una Roma fatta di mattoni e di averla ricostruita in marmo e nelle “Res Gestae” snocciolava le cifre da capogiro pagate di tasca sua ai veterani. Non diceva che dietro a questo c’era l’oro della tanto vituperata Cleopatra.

Quale opinione avessero di Roma i Galli, conquistati da Cesare, lo dicono le parole di storici romani di origine gallica, come Tacito, che mette in bocca a un capo britannico la più famosa definizione dell’imperialismo romano: “Dopo aver fatto terra bruciata, dicono di aver instaurato la pace”. Tuttavia, anche poeti e filosofi romani, ben consapevoli del nesso guerra-schiavi-ricchezza, esprimevano talora forte autocritica. Lucrezio sostiene che fosse meglio la vita degli uomini primitivi, quando si rischiavano gli attacchi delle belve, ma almeno non si mandavano a morire migliaia di giovani in un solo giorno; di qui l’anelito epicureo al ritorno a una vita con meno necessità, una vera decrescita felice.

Persino Orazio, cantore del regime augusteo, esprime scoramento per l’intera generazione distrutta nelle guerre civili e preconizza l’arrivo dei barbari a distruggere Roma. Nelle “Lettere a Lucilio” Seneca s’interroga sul senso della schiavitù, e osserva che anche al fior fiore della gioventù romana, nata per dirigere l’impero, potrebbe accadere di diventare, a seguito di una disfatta, schiava del vincitore.

Il nuovo libro di Luciano Canfora, “Guerra e schiavi in Grecia e a Roma. Il modo di produzione bellico” (edito da Sellerio), erede ideale di capolavori come “L’economia degli antichi e dei moderni” di Moses I. Finley, lo storico statunitense fuggito dal maccartismo e padre di un fortunato filone di ricerca sull’economia antica, ci esorta a osservare con maggiore lucidità il nesso tra guerra, schiavitù ed economia in Grecia e a Roma.

Il miracolo greco e l’inarrestabile crescita di Roma avvennero grazie alla conquista di terre altrui, con conseguente razzia di beni e tesori, imposizione di multe e tributi, deportazione di schiavi da utilizzare come forza-lavoro. Un copione che Roma porta a un livello di sofisticazione mai vista prima. Non si conquistava per semplice volontà di potenza, ma si prendevano di mira i Paesi più ricchi e quelli che ospitavano le vie commerciali più ambite.

Durante una crisi alimentare, Tiberio arruolò quattromila giovani ebrei, cittadini romani figli di ex schiavi e li mandò in Sardegna a combattere contro i briganti, che ostacolavano l’afflusso del grano locale verso l’Italia; se fossero morti sarebbe stato un danno collaterale. Traiano risolse la grande impasse in cui si trovava l’impero conquistando la Dacia (Romania) con le sue miniere d’oro. Il sogno frustrato dei leader romani era quello di annettere l’impero dei Parti, per imitare l’impresa si Alessandro Magno, e soprattutto per dominare sulle vie commerciali fino alla Cina.

L’atteggiamento predatorio è evidente nel confronto dei templi stranieri (non delle religioni in sé e per sé), che nel mondo antico erano spesso anche grandi banche. Quello di Gerusalemme faceva particolarmente gola, perché raccoglieva ogni anno l’offerta degli ebrei di tutto il mondo. Lo depredarono i re ellenistici e Pompeo, fino alla sua completa distruzione, insieme con il genocidio di un milione di persone e la deportazione di centomila ebrei in Italia, sotto Tito (decantato dagli storici contemporanei come delizia del genere umano).

Quando però le conquiste di Roma subiscono un arresto, il modo di produzione bellico s’inceppa: per difendere le frontiere dagli attacchi esterni, e per pagare l’esercito, gli imperatori aumentano l’imposizione fiscale, che a quel punto diventa insostenibile. Di qui la caduta senza rumore (Arnaldo Momigliano) dell’impero e il capovolgimento dei romani da conquistatori a schiavi.

Livia Capponi