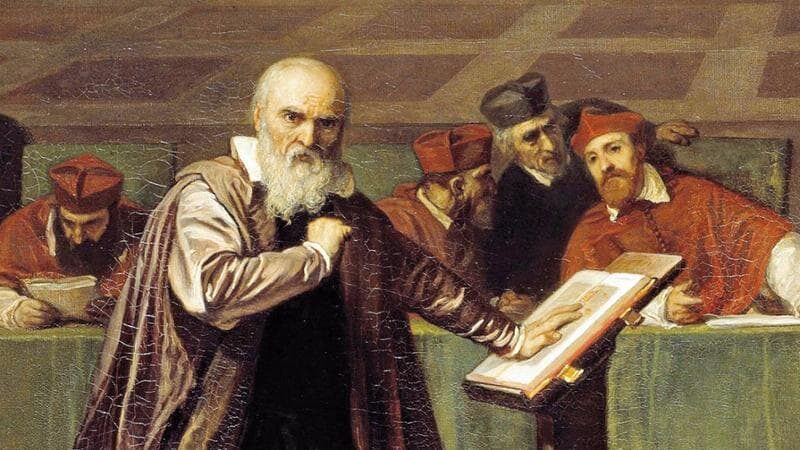

Galileo sbaglia ma vince

Ottobre 1623. Quattrocento anni fa usciva “Il Saggiatore”,

secondo dei quattro testi fondamentali dello scienziato.

Nella polemica con il padre gesuita Orazio Grassi è già molto importante che la risposta galileiana ad un’opera scritta in latino sia in italiano. Per la prima volta si verifica l’abbandono del latino, lingua tradizionale dell’esposizione scientifica e l’uso elevato e sistematico dell’italiano (o, meglio, del toscano). La cosa assume maggior valore culturale e polemico se si pensa che le opere italiane di Galilei furono spesso all’estero ritradotte in latino, per permetterne più facilmente una circolazione internazionale.

Gennaro Cucciniello

“Il Saggiatore”, pubblicato a Roma esattamente 400 anni fa, nell’ottobre 1623, è considerato uno dei quattro grandi libri di Galileo, insieme al “Sidereus nuncius” del 1610, al “Dialogo sopra i due massimi sistemi” del mondo del 1632 e ai “Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze” del 1638. Fra le monografie di Galileo è probabilmente la più complessa e quella meno analizzata. E’ quindi il caso di dare il benvenuto a questa edizione moderna curata da due fra i più grandi esperti mondiali di Galileo: Michele Camerota (che insegna all’Università di Cagliari) e Franco Giudice (insegna alla Cattolica di Milano).

Nell’autunno del 1618 tre comete apparvero in rapida successione. L’ultima era di dimensioni e brillantezza insolite, e rimase visibile da novembre fino a gennaio dell’anno successivo. Fu accolta con notevole interesse, e il cinquantaquattrenne Galileo, in quei mesi costretto a letto dall’artrite, fu invitato ad analizzare il fenomeno e a darne la sua interpretazione.

Galileo, impossibilitato a compiere osservazioni, studiò una conferenza tenuta dal savonese padre Orazio Grassi, trentacinquenne professore al Collegio Romano (l’Università gesuita di Roma), pubblicata nel 1619 con il titolo “De tribus cometis anni 1618 disputatio astronomica” (Discussione astronomica sulle tre comete del 1618). Sulla base di misure astronomiche appropriate, Grassi interpretava la nuova cometa nello stesso modo in cui Tycho Brahe aveva spiegato quella del 1577: un corpo reale di natura stellare localizzato oltre la Luna. Nella sua lezione Grassi avallava il modello di Tycho dell’Universo, secondo il quale la Terra è posta al centro con il Sole che le gira attorno, mentre gli altri pianeti orbitano attorno al Sole, un modello ibrido tra quello tolemaico (geocentrico puro, ormai in contraddizione con i dati sperimentali) e quello eliocentrico puro (copernicano).

Insieme con un suo amico e discepolo, l’avvocato in diritto civile e canonico Mario Guiducci, Galileo scrisse una replica, che venne pubblicata nel 1619 a nome del solo Guiducci come “Discorso delle comete”. In essa si sosteneva erroneamente che le comete non fossero oggetti celesti, ma effetti ottici prodotti dalla luce solare su vapori sprigionatisi dalla Terra. Il manoscritto era in gran parte autografo di Galileo e le sezioni redatte da Guiducci mostrano segni di revisione da parte del maestro. A Grassi fu subito chiaro che Galileo era il vero autore, sicché preparò una controreplica che apparve in stampa nell’autunno del 1619 come “Libra Astronomica ac Philosophica” (La Bilancia astronomica e filosofica). Come emerge dall’analisi di un altro grande esperto di Galileo, William Shea, la Chiesa non amava questo tipo di discussioni, che inevitabilmente portavano con sé questioni sui grandi sistemi dell’Universo, e a causa di ciò Grassi decise di firmarsi con lo pseudonimo di Lotharius Sarsius Sigensanus –anagramma quasi perfetto di Horatius Grassius Salonensis (di Savona).

Galileo sviluppò una confutazione punto per punto del lavoro di Grassi. La completò nel 1621, ma la pubblicò solo nel 1623 dedicandola al suo conterraneo, corrispondente e grande estimatore Maffeo Barberini, appena salito al soglio pontificio con il nome di Urbano VIII. Nelle sue 236 pagine, Il Saggiatore riporta alla lettera ed esamina con attenzione il testo della Libra, al modo di un meticoloso commentario critico articolato in 53 paragrafi. Di contro alla grossolanità dell’avversario, espressa dal richiamo a un dispositivo impreciso come la stadera (la Libra di Grassi), Galilei afferma di volerne accuratamente soppesare le parole con bilancia esquisita e giusta, una bilancia da saggiatori appunto, cioè uno strumento adoperato per accertare la purezza dell’oro. Come Galileo spesso usa fare, il titolo è ambiguo, potendosi riferire sia al bilancino, sia alla persona, egli stesso in questo caso, che effettua la misura di precisione. Grassi attaccherà in seguito questa ambiguità con un colpo basso, traducendo saggiatore come assaggiatore, con un’allusione abbastanza grossolana alla nota passione di Galileo per il vino.

Anche se Il Saggiatore ripropone l’idea (sbagliata) di Galileo sulle comete, lo fa con un capolavoro di stile, di brillante ingegno e ironia. L’opera è una delle vette più alte della letteratura italiana del Seicento ed è quella che costituisce il discorso sul metodo di Galileo, che qui espone con impareggiabile chiarezza la natura del metodo scientifico. A illustrarne l’immenso valore basterebbe un paragrafo iconico che ha un valore rivoluzionario: “La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (lo dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto”. Platone non avrebbe potuto mettere frase più significativa in bocca a Timeo di Locri.

Il Saggiatore è anche un libro pieno di messaggi in codice, uno sfoggio di potenza come gli accademici del tempo (e anche quelli di vecchio stampo di oggi) usavano fare. Nel frontespizio, insieme allo stemma dell’Accademia dei Lincei, la lince appunto, campeggiano tre api, emblema della famiglia di Maffeo Barberini (prima dell’ascesa sociale della famiglia si trattava di tafani, ma poi avevano avuto un upgrade): Galilei è socio dei Lincei e gode del favore del nuovo Papa. Il pontefice fece sapere di gradire moltissimo il libro, tanto da farselo leggere a mensa. Solo dieci anni dopo lo stesso papa avrebbe fatto condannare Galileo per eresia: sic transit gloria mundi.

Sul piano puramente scientifico, le tesi galileiane sembrano una riedizione della teoria delle esalazioni di derivazione aristotelica, con alcune variazioni: in particolare, il fenomeno è collocato oltre la sfera della Luna. L’approccio è meno rivoluzionario di quello che Galileo aveva avuto 18 anni prima con le sue lezioni e l’opuscolo pseudonimo sull’altro grande fenomeno astronomico del secolo, la supernova del 1604. Il libro appare un’opera votata al rovesciamento delle tesi dell’avversario più che alla dimostrazione delle proprie.

Grassi riteneva che Galileo meritasse una replica al Saggiatore. Nonostante l’opposizione dei suoi superiori, pubblicò a Parigi nel 1626, sempre con lo pseudonimo di Lotharius Sarsius, una nuova replica, la “Ratio ponderum librae et simbellae”. Questo titolo, tradotto alla lettera come Il rapporto tra il peso di una libbra e quello di una simbella (moneta di scarso valore), è pieno di doppi sensi. Per citarne uno, su cui Grassi indugia, come il saggiatore è un bilancino ma anche chi saggia il peso, il zimbellatore (zimbellatore) è quello che attira gli uccelli con versi ingannevoli negli appostamenti di caccia. Controverse indagini del collega Pietro Redondi e l’apertura agli studiosi nel 1998 dell’archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede hanno portato alla scoperta di due plausibili denunce anonime di Galileo all’Inquisizione da parte di Grassi. Ma Galileo ritenne la polemica conclusa. A quel punto aveva cose più importanti di cui occuparsi: stava scrivendo il “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”, l’opera che sarebbe stata il perno della sua fama imperitura e della sua massima sfortuna in vita. In ogni caso, Galilei non tornerà più sull’argomento delle comete.

A differenza delle altre edizioni, in questa curata da Camerota e Giudice il testo latino della Libra di Grassi –che Galileo riporta interamente all’interno del Saggiatore, per farne oggetto di puntuali, feroci strali polemici- è reso direttamente in una traduzione italiana accurata e moderna. E’ così possibile cogliere direttamente e con agevolezza il senso delle tesi del gesuita e delle sferzanti critiche galileiane. Il testo latino della Libra è pubblicato in Appendice, insieme alle postille apposte a mano da Galileo all’esemplare dell’opera in suo possesso. Tali postille sono preziose per comprendere la genesi degli argomenti presentati nel Saggiatore.

L’apparato di commento consta di oltre mille note, che spiegano non solo i concetti e le idee esaminati nello sviluppo argomentativo, ma anche le occorrenze lessicali di non immediata intelligibilità per il lettore odierno, che spesso si trova di fronte a locuzioni e vocaboli non più in uso o, ancora, termini tecnici peculiari del sapere scientifico o filosofico del tempo. Tale apparato, molto più corposo di quello delle precedenti edizioni, semplifica la lettura dell’opera, mettendo a disposizione una ricca messe di informazioni e chiarimenti di carattere storico-scientifico. In particolare gli autori hanno cercato (proposito molto difficile dal punto di vista della scienza e della sua storia) di chiarire il merito di alcuni punti in discussione ricostruendo il dibattito del tempo sulla questione, con abbondanti riferimenti ai luoghi delle opere galileiane in cui si incontrano analoghi spunti argomentativi.

Un’interpretazione ingenua della polemica sulla cometa potrebbe essere la seguente. Galileo intorno al 1620 è fortissimo, ha una fantastica reputazione e, pur avendo in mano un argomento sbagliato, con le sue connessioni politiche e il suo argomentare arguto stronca il povero Grassi, che pure aveva in gran parte ragione: davvero un brutto karma. Ma la realtà non è così semplice. Grassi è un gigante: la sua cultura è almeno pari a quella di Galileo, che però lo sovrasta in creatività e arguzia. Camerota e Giudice operano una valutazione storica complessa, non orientata da criteri ex post, delle tesi galileiane. La teoria cometaria di Galileo, letta in connessione con il dibattito cosmologico del tempo, non era, alla luce delle conoscenze coeve, così peregrina come viene a volte rappresentata. Newton, per fare un esempio, condivise per un certo periodo parte degli argomenti galileiani.

Un altro aspetto importante, scarsamente analizzato prima di questo lavoro, concerne il carattere congetturale che Galileo annette alla propria tesi. In sostanza, qualifica la propria teoria cometaria non come una teoria vera, ma come un’ipotesi consistente con i riscontri sperimentali: “Non risolutezza, ma probabilità”. E’ il preludio alla linea di condotta del “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”.

Alessandro De Angelis

Questo articolo importante, di Alessandro De Angelis, è stato pubblicato ne “La Lettura” del 24 settembre 2023, supplemento culturale del “Corriere della sera”, alle pp. 22-23.