Dante, “Divina Commedia”. Similitudini.

La Madonna, la madre, il maestro, la malata, le mani, il mare, il mare in tempesta, la marea, il marinaio subacqueo, Marsia.

Nel settimo centenario della morte di Dante (1321-2021) ho voluto anch’io dare una piccola testimonianza del mio amore per il nostro grande poeta. Ho pensato, perciò, di annotare le similitudini che attraversano il racconto del viaggio, terribile e meraviglioso, compiuto da Dante pellegrino. Esse (sono tante, quasi 360) ci dimostrano, con incredibile abbondanza di particolari, la curiosità e l’attenzione con le quali Dante –profondo conoscitore della mente umana- osservava ogni minuto dettaglio della vita sociale e naturale del mondo che lo circondava; e anche quando esprimeva i suoi sentimenti lo faceva sempre sul piano oggettivo della rappresentazione e della descrizione. Anche quando doveva chiarire nozioni teologiche il nostro poeta, adattando alla sua poesia i procedimenti della filosofia scolastica, ricorreva a esempi familiari, facilmente riconoscibili dai lettori. Sembra che Dante non voglia passare mai sopra le menti dei suoi lettori, ma intenda catturarle per condurle dal loro orizzonte verso altre mete, più ardite e profonde. Perciò ripercorrere le similitudini dantesche è come farsi stupire dalla meraviglia, è coltivare la memoria e la curiosità intellettuale.

Mi permetto di aggiungere ancora tre notazioni: del testo dantesco apprezzate la sorprendente contemporaneità linguistica (in pratica più dell’80% dell’italiano moderno ha origine dalla “Commedia”, fatto unico in Europa): le sue parole ce le siamo tenute strette attraversando i secoli; il poeta ha saputo raccontare il divino in presa diretta attraverso una lingua ancora in gestazione, forgiata con una mescolanza riuscitissima di alto e basso e con una sapienza metrica altissima; e soprattutto riflettete sul fatto che Dante in pratica ha inventato l’Italia. Nel suo grande poema sacro c’è un’idea potente del nostro paese, “il bel Paese dove il sì suona”, l’erede dell’impero romano, la sede della cristianità, il luogo privilegiato d’Europa dove, con l’Umanesimo e il Rinascimento, è nata la modernità. Sintetizzando, potremmo dire che l’Italia è nata dalla cultura e dalla bellezza, dai libri e dalla lingua di Dante e dagli affreschi di Giotto.

Nel lavoro mi sono largamente servito del commento della “Divina Commedia”, a cura di Bianca Garavelli, con la supervisione di Maria Corti, Bompiani, 1996.

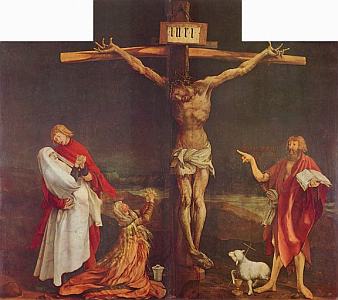

La Madonna ai piedi della Croce. Purgatorio, canto XXXIII, vv. 1-6.

“”Deus, venerunt gentes”, alternando / or tre or quattro dolce salmodia,/ le donne incominciaro, e lagrimando;// e Beatrice, sospirosa e pia,/ quelle ascoltava sì fatta, che poco / più a la croce si cambiò Maria”. Le sette donne (le tre virtù teologali e le quattro virtù cardinali), cantando alternativamente il dolce salmo, ora un verso ora l’altro, e piangendo, incominciarono a intonare: “O Dio, i gentili hanno invaso il tuo Tempio…”; e intanto Beatrice, sospirando pietosamente, le ascoltava, trasformata dal dolore quasi come lo fu Maria ai piedi della Croce.

Nota: le visioni apocalittiche che hanno segnato gli ultimi canti del Purgatorio (la sparizione del carro tramutato in mostro, la prostituta che lo sormonta, il gigante che li trascina via) hanno lasciato vuota la scena. Ma la brevissima pausa è subito interrotta dal triste coro delle sette virtù personificate che a turno intonano il salmo che piange la distruzione del Tempio di Gerusalemme ad opera dei Babilonesi. Qui si accenna alla Chiesa cattolica, ora travolta dalla corruzione e dal sopruso del trasferimento nella sede di Avignone, appunto una sorta di schiavitù paragonabile a quella degli Ebrei prigionieri di Babilonia. Lo stacco tra gli ultimi due canti del Purgatorio è netto e marcato: l’ultimo verso del XXXII conteneva sostantivi del livello “comico” della lingua, di brutale realismo (“a la puttana e a la nova belva”). Il canto XXXIII si apre con un salmo in latino: è segno che la successione di scene allegoriche, violente in quanto rispecchiavano una realtà dolorosa, è davvero finita, e l’atmosfera è di nuovo quella di santità trasferita nella natura propria del Paradiso terrestre. Questo salmo biblico ha valore figurale, in quanto con la sua sanzione divina solennizza la speranza del rinnovamento del mondo, a cui Dante credeva fermamente, come molti francescani del suo tempo. Beatrice, l’antica figura stilnovistica, è ora paragonata a Maria durante la passione di Cristo. Scrive un critico: “ la scena fa l’effetto di un gruppo gotico di iacoponica espressività”.

La madre. Inferno, canto XXIII, vv. 37-45.

“Lo duca mio di sùbito mi prese,/ come la madre ch’al romore è desta / e vede presso a sé le fiamme accese,// che prende il figlio e fugge e non s’arresta,/ avendo più di lui che di sé cura,/ tanto che solo una camiscia vesta;// e giù dal collo de la ripa dura / supin si diede a la pendente roccia,/ che l’un de’ lati a l’altra bolgia tura”. Allora la mia guida mi prese immediatamente in braccio, come la madre che, svegliata dallo strepito delle grida d’allarme, vedendo l’incendio divampare accanto a sé, prende il figlio e fugge senza fermarsi, preoccupata più della salvezza del figlioletto che della sua, tanto che non si ferma nemmeno il tempo per indossare soltanto una leggera camicia; così Virgilio si gettò in posizione supina sulla roccia inclinata che chiude uno dei lati della bolgia successiva.

Nota: nella bolgia dei barattieri si è concluso in modo tragicomico un “gioco” tra un dannato e un diavolo. Approfittando della confusione che ne è seguita, i due poeti si sono allontanati velocemente e in silenzio, timorosi della vendetta dei diavoli scornati. Di fatto appaiono in volo i demoni per avere nelle loro mani i poeti. Dante è molto impaurito e ha svelato al suo maestro le sue apprensioni e il suo spavento; ma anche Virgilio non è tranquillo. La similitudine è inconsueta e perciò particolarmente suggestiva: il legame tra il pellegrino e la sua guida è diventato così viscerale che Virgilio non è più solo “padre” ma addirittura madre, con tutti i presupposti di istinto materno e spirito di sacrificio che questo ruolo porta con sé, fino al punto che la donna non si preoccupa di mostrarsi in pubblico nuda (e qui si rivela l’abitudine medievale di dormire senza camicia). La velocità affannosa della fuga è rivelata dalla triplice sequenza di consecutive coordinate dalla copula “e” (“che prende il figlio e fugge e non s’arresta (…), e giù dal collo de la ripa dura”, vv. 39 e 43). Un critico americano, Jeffrey T. Schnapp, sottolinea con ironia: “Il nuovo simbolo della pietà sarà il signore della poesia classica latina ridotto a portare un seguace cristiano al suo petto”. Così Virgilio, stringendo a sé il nostro poeta, si lascia precipitare nella sesta bolgia, senza curarsi della ripa tagliente.

Purgatorio, canto XXX, vv. 79-81.

“Così la madre al figlio par superba,/ com’ella parve a me; perché d’amaro / sente il sapor de la pietade acerba”. Così la madre appare severa al figlio, come Beatrice apparve a me, perché sa di amaro l’affetto materno, divenuto aspro per esprimere il rimprovero.

Nota: Nel Paradiso terrestre Dante sta assistendo a tutta una serie di processioni allegoriche. In una nuvola di fiori sul carro compare una donna: ha un abito rosso, un manto verde e un velo bianco sormontato da un ramo d’ulivo. Subito Dante riconosce in sé i sintomi dell’antico amore: la donna è Beatrice. Alla vista di Beatrice Dante ha perso la sicurezza acquisita nel viaggio attraverso i primi due regni, e ritorna il pellegrino confuso e spaventato dei primi canti dell’Inferno, incapace di continuare senza il conforto del suo maestro. Smarrito, vorrebbe chiedergli un consiglio, ma inutilmente, perché la sua guida è scomparsa, non è più accanto a lui. E lo rimpiange in una famosa terzina, piena di lacrime e di nostalgia. Lo sguardo di Beatrice, però, appare al poeta in tutta la sua imperiosa energia. E in una prima similitudine lo paragona alla dura autorità di una figura maschile, un ammiraglio che ispeziona i suoi marinai. Ora attenua la sua narrazione: il rimprovero è ancora forte, ma è quello di una madre severa e vigilante.

Paradiso, canto I, vv. 100-102.

“Ond’ella, appresso d’un pio sospiro,/ lo occhi drizzò ver’ me con quel sembiante / che madre fa sovra figlio deliro”. Perciò Beatrice, dopo un sospiro pieno di compassione, sollevò gli occhi verso di me con l’espressione che assume la madre col figlio che ha la febbre e delira.

Nota: Dante è salito nella sfera del fuoco, che divide la terra dal sistema dei cieli. Qui un’immensa luce e una musica celestiale suscitano la sua meraviglia. E poi vari dubbi lo attanagliano, dubbi che esprime a Beatrice: il discepolo fa fatica ad assimilare gli insegnamenti in questa nuova scuola del Paradiso. E il sorriso compassionevole di Beatrice è un realistico dettaglio della pietà che l’anima beata prova verso i mortali, ancora ciechi e ignoranti. La similitudine della madre che si china sul figlio delirante addolcisce l’immagine di Beatrice, che già come una madre era apparsa a Dante, ma molto più severa e inflessibile (Purg, XXX, 79-80). Il sorriso, con il quale Beatrice aveva iniziato il suo primo discorso alla buona, ora è diventato un pietoso sospiro di compatimento per l’ignoranza dell’uomo. C’è, dunque, un crescendo di tensione intellettuale, che caratterizza l’umanità sia del pellegrino che della sua donna in queste nuove sequenze del terzo regno. Questa nota umana funge da preambolo psicologico al lungo e difficile discorso di Beatrice sull’ordine universale delle cose.

Paradiso, canto XXII, vv. 4-6

“e quella, come madre che soccorre / sùbito al figlio palido e anelo / con la sua voce, che ‘l suol ben disporre”. E Beatrice, come una madre che subito interviene in favore del figlio pallido e ansimante, con la sua voce, che di solito lo rassicura, mi disse…

Nota: nel cielo di Saturno Dante incontra gli spiriti contemplanti. Uno di loro si avvicina al pellegrino e gli parla: è San Pier Damiani, eremita, che inveisce violentemente contro il comportamento dei prelati del tempo di Dante, immersi in un lusso indegno, che danneggia la totalità della Chiesa. Gli altri spiriti circondano il loro portavoce ed esprimono la loro indignazione con un grido forte come un tuono. La similitudine vuole che il lettore pensi all’umanità di Dante-personaggio, ancora legato a reazioni psicologiche e ad emozioni di timore e di meraviglia. La presenza di Beatrice adempie anche a questa funzione di sicurezza, di rientro nel seno della madre, che è universalmente istintiva nell’uomo, e che Dante coglie con grande finezza psicologica e narrativa. Il pellegrino, destinato ad assumere il ruolo di profeta appena terminato il viaggio, avrà qualcos’altro di importante da raccontare ai suoi lettori: l’indignazione dei Santi più vicini a Dio per il vergognoso comportamento dei prelati amanti del lusso.

Il maestro. Purgatorio, canto XXII, vv. 67-69.

“Facesti come quei che va di notte,/ che porta il lume dietro e sé non giova,/ ma dopo sé fa le persone dotte”. Tu con me hai agito come chi cammina di notte con una lanterna dietro la schiena: non aiuta se stesso, ma fa conoscere la strada a quelli che gli camminano dietro.

Nota: mentre salgono la scala che collega la quinta cornice, con gli avari e i prodighi, alla sesta, con i golosi, Virgilio e Stazio conversano piacevolmente. E Dante qui fa pronunciare a Stazio una lode bellissima di Virgilio, con un’immagine molto poetica che rivela tutto l’affetto che l’autore nutre per il suo più celebrato maestro, e inoltre lo consacra nel suo ruolo di “illuminatore”. Virgilio non solo ha illuminato la visione intellettuale di Dante ma soprattutto ha il merito di aver dato luce a generazioni di pagani che, grazie alla lettura dell’Ecloga IV delle Bucoliche, si sono convertiti alla fede cristiana. Nel Medioevo questi versi diedero a Virgilio la fama di veggente, perché furono interpretati come la profezia dell’avvento di Cristo, nato dalla Vergine Maria. Condividono questa interpretazione anche personaggi di grande levatura come Sant’Agostino, Innocenzo III e Abelardo.

La malata. Purgatorio, canto VI, vv. 148-151.

“E se ben ti ricordi e vedi lume,/ vedrai te somigliante a quella inferma / che non può trovar posa in su le piume,// ma con dar volta suo dolore scherma”. E se hai buona memoria e un po’ di intelligenza, vedrai quanto somigli a quella malata che non riesce a trovare riposo nel letto, ma continuamente si gira per alleviare il suo dolore.

Nota: nell’antipurgatorio i due viandanti incontrano l’anima di Sordello da Goito, un trovatore italiano, poeta in lingua d’oc, conterraneo di Virgilio. Prendendo spunto dall’abbraccio tra i due originari di Mantova, Virgilio e Sordello, Dante inveisce contro i Comuni italiani che si distruggono a vicenda con le loro continue lotte fratricide. L’aspra invettiva si chiude chiamando in causa Firenze, una realtà a lui molto ben nota, e quindi esempio illuminante della situazione di tutte le città italiane. In questo finale c’è l’esortazione amara alla sua “Fiorenza mia” a ripensare al passato e a vedere con obiettività la propria infelice condizione: così i continui cambiamenti politici, e il flusso di fuoriusciti che dalla città vengono esiliati perché sconfitti nelle lotte tra fazioni, vengono paragonati agli spasmodici e inutili cambiamenti di posizione compiuti nel letto da un’ammalata grave, incapace di trovare autentico sollievo al suo male, perché la vera cura è ben altra. La similitudine è tratta dalla vita quotidiana e con un’immagine di dolore fisico (“ti illudi di distrarre i dolori, vecchia mia”, scrive Sermonti). Dante chiude così il sipario e il canto, sfinito dall’indignazione e, forse, intenerito dallo sfinimento.

Le mani. Inferno, canto XXX, vv. 91-93.

“E io a lui: “Chi son li due tapini / che fumman come man bagnate ‘l verno,/ giacendo stretti a’ tuoi destri confini?”. Appena ebbe smesso di parlare, io gli chiesi: “Chi sono i due infelici che emettono vapore come le mani bagnate d’inverno, e che stanno attaccati alla tua destra?”.

Nota: siamo nella decima e ultima bolgia, quella dei falsari. Dante ha parlato con maestro Adamo (su questo personaggio vedrai le notizie in “Ruscelli del Casentino”) che lentamente gli ha esposto i suoi mali, ma l’attenzione si sposta bruscamente; il poeta non ha interesse per il suo racconto e men che meno pietà o comprensione, anzi senza indugio passa a interessarsi di qualcun altro. Alla destra di Adamo ci sono due dannati così malati da non riuscire a muoversi, che si appoggiano strettamente l’uno all’altro, ma anche allo stesso Adamo e che fumano per l’evaporazione del sudore prodotto dalla febbre. I due nuovi personaggi appartengono rispettivamente al mondo biblico e a quello omerico e virgiliano e sono entrambi falsatori di parola. Una è la moglie di Putifarre, capitano delle guardie del faraone d’Egitto, che accusò l’ebreo Giuseppe, schiavo di suo marito, di aver tentato di violentarla. Il secondo è il greco Sinone che ingannò i Troiani convincendoli di essere stato offeso dai suoi connazionali e di volersi vendicare di loro: così li persuase a far entrare in Troia il cavallo di legno. Dante sottolinea un particolare ripugnante: i due dannati puzzano di pelle unta e bruciata.

Il mare. Paradiso, canto XIX, vv. 58-63.

“Però ne la giustizia sempiterna / la vista che riceve il vostro mondo,/ com’occhio per lo mare, entro s’interna;// che, ben che da la proda veggia il fondo,/ in pelago nol vede; e nondimeno / èli, ma cela lui l’esser profondo”. Perciò, la capacità intellettiva, che il vostro mondo riceve da Dio, penetra nella giustizia divina come l’occhio nel mare; il quale, nonostante dalla riva veda il fondo, una volta in alto mare non lo vede più; e nondimeno il fondo c’è, ma glielo nasconde la profondità del mare.

Nota: nel cielo di Giove gli spiriti giusti compiono per Dante una serie di grandiose evoluzioni: dapprima disponendosi in forma di una scritta, poi di una M, infine di un’aquila gigantesca. L’aquila formata dagli spiriti parla in prima persona con un’unica voce. Dante l’interpella chiedendo che gli si chiarisca un dubbio sull’equità della dannazione di chi non ebbe la fede. L’aquila spiega che l’uomo, a causa delle sue capacità intellettive limitate, non può comprendere la giustizia di Dio. E con questa similitudine spiega quale sia l’unico rapporto possibile tra la mente imperfetta dell’uomo e la perfetta giustizia divina. Il paragone dell’occhio e del pelago rispetta le proporzioni tra l’uomo e Dio: limitato nelle capacità e finito il primo, infinito e potente il secondo. Così il ragionamento è diventato un’immagine sensibile, l’astrazione una prova concreta, il concetto teologico una nozione elementare. E’ il modo migliore per capire che qualsiasi tentativo umano di comprendere le ragioni della giustizia divina è destinato a fallire.

Il mare in tempesta. Inferno, canto V, vv. 28-30.

“Io venni in loco d’ogne luce muto,/ che mugghia come fa mar per tempesta,/ se da contrari venti è combattuto”. Raggiunsi dunque un luogo completamente abbandonato dalla luce, da cui si levava un fragore come di mare in tempesta, quando è agitato da venti contrastanti.

Nota: Dante è ormai nel secondo cerchio, al cui ingresso si trova Minosse. Superata la resistenza del guardiano, guida e pellegrino affrontano la vista dell’eterna bufera che travolge i peccatori di lussuria. Il cerchio, mancando la luce, è una fucina di suoni impressionanti. Il dato acustico di questo mugghiare continuo è dominante al punto che, con una sinestesia, anche l’oscurità viene acusticamente interpretata (“loco d’ogne luce muto”). I contrari venti corrispondono alla tempesta di passioni contrastanti che angustiarono già nella vita terrena i lussuriosi, specie se con il loro sentimento giunsero a calpestare valori sacri. Il tema del turbinare ininterrotto e del frastuono è sviluppato attraverso i numerosi i verbi di movimento e la ripetizione onomatopeica di suoni simili (muto, mugghia, bufera, infernal, voltando e percotendo). A cui si aggiunge la forte antitesi tra muto e le successive sensazioni di violento rumoreggiare.

La marea. Paradiso, canto XVI, vv. 82-87.

“E come ‘l volger del ciel de la luna / cuopre e discuopre i liti sanza posa,/ così da di Fiorenza la Fortuna:// per che non dee parer mirabil cosa / ciò ch’io dirò de li alti Fiorentini / onde è la fama nel tempo nascosa”. E come la rotazione del cielo della Luna provoca incessantemente le maree, coprendo e scoprendo le spiagge, così la Fortuna esercita il suo influsso su Firenze; perciò non deve sembrare un fatto tale da suscitare meraviglia quello che ti dirò dei fiorentini più nobili, di cui col tempo la fama è stata sepolta.

Nota: siamo nel cielo di Marte, quello degli spiriti combattenti. Qui Dante incontra un suo lontano antenato, Cacciaguida, nato a Firenze duecento anni prima. Il pellegrino pone al trisavolo quattro domande: chi fossero i suoi antenati, quando nacque, quanti abitanti avesse la Firenze del suo tempo, e quali famiglie vi fossero più degne di onori. Nella risposta di Cacciaguida il destino degli uomini assume i medesimi movimenti, suggestivamente espressi dalla similitudine delle maree, che si alzano e si abbassano, e perciò sono assimilate agli “alti e bassi” della sorte a cui è soggetta la stessa Firenze, come tutte le città del mondo terreno. E’ dunque stabilito dalla volontà divina quanto Cacciaguida si appresta a rivelare: che la fama di famiglie fiorentine un tempo nobilissime ora è nascosa, oscurata, come soggetta a bassa marea. La dottrina secondo cui le maree dipendono dall’influsso lunare deriva da San Tommaso (S. Th. I, XC, 3).

Il marinaio subacqueo. Inferno, canto XVI, vv. 127-136.

“ma qui tacer nol posso, e per le note / di questa comedìa, lettor, ti giuro,/ s’elle non sien di lunga grazia vòte,// ch’i’ vidi per quell’aere grosso e scuro / venir notando una figura in suso,/ meravigliosa ad ogne cor sicuro,// sì come torna colui che va giuso / talora a solver l’àncora ch’aggrappa / o scoglio o altro che nel mare è chiuso,// che ‘n su si stende, e dal piè si rattrappa”. Ma qui non posso tacere ciò che vidi; e per i versi di questa mia commedia, che possano essere a lungo famosi, o lettore ti giuro che io vidi salire verso l’alto, come nuotando, in quell’aria densa e tenebrosa, una figura, tale da suscitare stupore in chiunque anche se coraggioso, che si muoveva come fanno i marinai che, dopo essere scesi in profondità nel mare per liberare l’ancora della nave che si impiglia in uno scoglio o in un altro oggetto sommerso, si distende con la parte superiore del corpo, mentre piega sotto di sé le gambe per spingersi in su.

Nota: Virgilio e Dante si sono avvicinati al baratro in cui precipita il fiume Flegetonte e che segna il confine col basso Inferno. Dall’abisso sta salendo il gigantesco mostro Gerione, il guardiano delle bolge dei fraudolenti, che deve trasbordare i due nostri viandanti. Nella similitudine l’autore descrive un sommozzatore, diremmo oggi, un subacqueo che risale in superficie dalle profondità marine nuotando a rana. Solo che la figura che appare notando… in suso non si muove nell’acqua, bensì nell’aere grosso e scuro dell’Inferno. Insomma questa risalita è un ibrido fra un volo e una nuotata, e accresce il senso di stranezza e mistero che incombe sull’episodio. In questi versi compare per la prima volta (e lo incontreremo di nuovo solo in Inf. XXI, 2) il sostantivo comedìa, che è anche il termine tecnico che designa il genere del poema. Sermonti scrive (I, 242) che Dante ha coltivato un progetto molto ambizioso: scrivere un poema che non conduca a verità spirituali con fatti e personaggi di immaginazione, ma raccontando storie vere, realmente accadute. Usando quindi l’allegoria dei teologi, non quella dei poeti: non volendo solo intrattenere ma con il compito più arduo e impegnativo di educare. Tanto è vero che nel verso 129 egli scrive: “s’elle (le note di questa comedìa) non sien di lunga grazia vòte”, cioè che il suo poema sacro duri quanto più possibile nel tempo. Un altro critico, il Ferrucci, scrive: “Mai forse come in questa immagine del burrato Dante ha espresso in modo così compiuto il carattere simbolico di sotterranea ispirazione nei meandri dell’anima che è contenuto nella sua traversata dell’Inferno. Tutto il viaggio infernale è una discesa nel sottosuolo, a incontrare i mostri che lo abitano per poterli riconoscere e debellare. Che per risalire occorra prima discendere, i poeti lo hanno capito prima degli scrutatori professionali dell’anima”.

Marsia. Paradiso, canto I, vv. 19-21.

“Entra nel petto mio, e spira tue / sì come quando Marsia traesti / de la vagina de le membra sue”. Ti prego, o buon Apollo, entrami nel cuore e ispirami fino a farmi diventare nel canto tale quale fosti tu quando vincesti Marsia e poi lo spellasti vivo.

Nota: Dante autore avverte subito, nel proemio alla terza cantica, che racconterà cose che è impossibile raccontare. Ecco allora l’invocazione ad Apollo: se riuscirà nell’ardua impresa, potrà forse ottenere l’alloro poetico. Il mito di Marsia è raccontato da Ovidio (Metamorfosi, VI, 382-400). Marsia, un satiro che si vantava di suonare molto bene il flauto, aveva osato sfidare Apollo, invincibile con la cetra, in una gara di esecuzione musicale. Dopo averlo superato, per punire la sua superbia, il dio fece legare Marsia a un albero e lo spellò vivo, letteralmente, lo fece uscire dalla guaina, pelle che riveste le membra. La similitudine è un ammonimento a non dimenticare la limitatezza degli strumenti artistici umani in confronto a quelli, infinitamente più potenti, dell’artista divino. Per un approfondimento voglio richiamare la tela crudelissima dipinta da Tiziano su questo tema.

Gennaro Cucciniello