La “Commedia umana” di G. Gioacchino Belli. I prelati della Roma ottocentesca. 1- “Le cappelle papale”.

Belli, bacchettone impiegato del catasto pontificio, conosceva bene la situazione europea contemporanea e, pur parlandone sempre dall’ottica deformata e stravolta del suo popolano ribelle e biecamente reazionario, prende posizione e giudica (ma col Comico che sta sempre lì, presente e in agguato, a ribaltare ogni giudizio e ogni prospettiva). Il suo nome, inedito e clandestino a Roma e in Italia, una maschera di carnevale e di penombra, è per primo riconosciuto da Sainte-Beuve il quale, a sua volta, lo aveva conosciuto grazie a Gogol: “Straordinario! Un grande poeta a Roma, un poeta originale: scrive dei Sonetti in dialetto trasteverino, ma dei sonetti che si legano e formano un poema: sembra che sia un poeta raro nel senso più serio del termine (…) Non pubblica, e le sue opere restano manoscritte. Sui quaranta: piuttosto malinconico nel fondo, poco estroverso”. Quindi, un poeta malinconico e comico, introverso e osceno, che usa il più nobile dei generi poetici, il sonetto, per una materia greve e con una lingua “abietta e buffona”. Nell’Introduzione alla sua Commedia romana Belli aveva scritto che sbaglierebbe chi pensasse che “nascondendomi perfidamente dietro la maschera del popolano abbia io voluto prestare a lui le mie massime e i principi miei. Invece io ho ritratto la verità”.

Muscetta sostiene, riprendendo Bachtin e a ragione, che il nostro poeta sia stato un grande autore di “letteratura carnevalizzata”. Nella sua biblioteca trovavano posto quattro autori: Boccaccio, Rabelais, Voltaire, Hoffmann. A Roma il carnevale era un evento vissuto con intensità e languore nello stesso tempo: in quello Stato pontificio, compagine politica e umana al tramonto, l’allegria e la morte convivevano. Così, nei sonetti, le troviamo l’una accanto all’altra, la buffoneria si sposava al tragico. Ne voglio dare due esempi. Il primo è un crescendo rossiniano. Si legga questa terzina del sonetto “Er zucchetto der decan de Rota”, che dice: “Poi tutti: “Evviva er nostro Minentissimo”./ E cquello arisponneva: “Indeggno, indeggno” / e cquell’antri: “Dignissimo, degnissimo”. Nel secondo il poeta mette in scena un cardinalaccio in una casa di tolleranza; scoperto, questi proclama: “Io so io e voi nun sète un cazzo”; non è escluso che l’energumeno l’affascinasse più che non suscitasse la sua indignazione.

“Uno dei centri del suo interesse è la presenza ossessiva nella società romana del clero. I preti vivono a diretto contatto con le masse popolari, a volte ne condividono anche le misere condizioni di vita, eppure appartengono comunque ad una specie diversa, a quella società nella società che gestisce il potere, che può aprire o chiudere le porta del Paradiso e che, quindi, ha in mano la sorte degli individui e delle famiglie. Al di sopra di tutti ci sono i vescovi e i cardinali; più in alto ancora il papa”.

Suggerisco la lettura dei testi belliani soprattutto ai giovani d’oggi, abilissimi a usare le nuove tecnologie. Il movimento d’una poesia si realizza su quel piccolo telaio di sillabe che è il metro. Di sua natura, perciò, è veloce, portatile, trasmissibile, più della ponderosità di un romanzo: chiarezza, ritmo, bellezza, fascino. Il canale poetico, riscoperto, può allenare anche alla struttura rigorosa del codice comunicativo di Twitter, i cui messaggi devono essere formulati in maniera tale da essere racchiusi in pochi caratteri. Così una tradizione di studio umanistico, profondamente legato al senso polveroso della scuola e dell’insegnamento obbligatorio, può trasformarsi in una forma espressiva immediata, con l’avvertenza però di non impoverire il linguaggio e di mantenere la profondità del pensiero critico. Infine non si dimentichi mai la lezione di Andrea Zanzotto: “chi d’abitudine legge i versi raccoglie le briciole che poi lo riportano a casa”. La parola “verso” –aggiungeva il grande poeta veneto- ha la stessa radice di “versoio”, l’attrezzo che rivolta le zolle: i poeti arano solchi in campi di silenzio e di meditazione nel quale possono crescere le parole.

Per una esauriente bibliografia sul nostro poeta suggerisco, mettendoli a utile confronto per la diversità delle tesi sostenute: C. Muscetta, “Cultura e poesia di G. G. Belli”, Feltrinelli, Milano, 1961; G. Vigolo, “Il genio del Belli”, Il Saggiatore, Milano, 1963; G. P. Samonà, “G. G. Belli. La commedia romana e la commedia celeste”, La Nuova Italia, Firenze, 1969; P. Gibellini, “Il coltello e la corona. La poesia di Belli tra filologia e critica”, Bulzoni, Roma, 1979; R. Merolla, “Il laboratorio di Belli”, Bulzoni, Roma, 1984; M. Teodonio, “Introduzione a Belli”, Laterza, Bari, 1992.

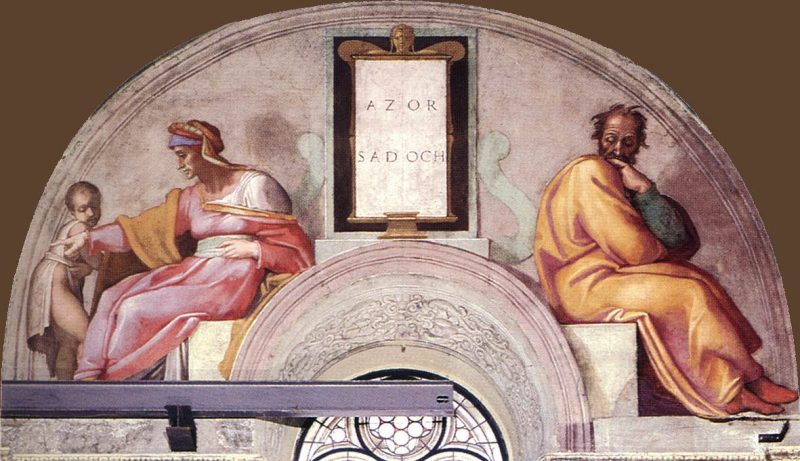

“Le cappelle papale” 14 aprile 1835

La cappella papale ch’è ssuccessa

domenica passata a la Sistina,

pe ttutta la quaresima è ll’istessa

com’è stata domenic’ a mmatina. 4

Sempre er Papa vié ffora in portantina:

sempre quarche Eminenza canta messa;

e cquello che ppiù a ttutti j’interessa

sc’è ssempre la su’ predica latina. 8

Li Cardinali sce stanno ariccorti

cor barbozzo inchiodato sur breviario,

come ttanti cadaveri de morti. 11

E nun ve danno ppiù sseggno de vita

sin che nun je s’accosta er caudatario

a ddijje: “Eminentissimo, è ffinita”. 14

*La Cappella era la solenne cerimonia religiosa tenuta, alla presenza del Papa, nelle cappelle del Vaticano. Quella qui descritta è una delle cerimonie quaresimali della Cappella Sistina.

La cerimonia religiosa, che si è svolta domenica scorsa nella Cappella Sistina, per tutto il periodo della Quaresima è sempre la stessa, come è stata domenica mattina. Sempre il Papa arriva in sedia gestatoria, sempre qualche cardinale officia la messa cantata; e quello che più di tutto interessa i presenti è sempre la predica in latino (niente meno). I cardinali alla predica stanno in raccoglimento col mento saldamente appoggiato sul breviario, come tanti cadaveri di morti. E non danno più alcun segno di vita fino a quando non si accosta loro l’addetto a reggere lo strascico delle vesti prelatizie a dire: “Eminentissimo, è finita”.

Metro. Sonetto (ABAB-BAAB-CDC-EDE).

Le quartine. L’intento satirico (la polemica contro il formalismo religioso, la denuncia di “una commedia teocratica”, di una pratica del culto fastosa e vuota) è solo l’aspetto esteriore, occasionale del sonetto. Il significato più profondo deriva dalla lentezza implacabile dei versi che raccontano la cerimonia sacra di un potere ormai decrepito: nell’indifferenza dei gesti e dei riti il poeta fa vedere come sia estranea alla religione la vita dei potenti di curia, dall’abitudine del culto ridotti a cadaveri, corrosi e straniati. Già nella prima strofa è evidentissima la sequenza ripetuta e strascicata di immagini monotone, accentuate dalla rima in A (ssuccessa, ll’istessa, messa). Il verbo (è successa) potrebbe far pensare a un qualche “accadimento”, in realtà nel racconto del popolano non accade nulla che non sia consueto, e quasi fuori del tempo. Un tempo determinato (domenica passata, domenic’ a mmatina) si intreccia con un tempo lungo, rituale, ripetuto da secoli (pe tutta la quaresima). Da subito c’è il predominio dei suoni lenti, un’impressione di monotonia, di uguaglianza (cappella papale…domenica passata), quasi di stanchezza, favorita dalla ripetitività automatica. Nella seconda strofa la triplice ripetizione del “sempre” (a inizio del verso) sottolinea che lo sguardo smaliziato e scettico dello spettatore popolano coglie la ripetitività meccanica e ormai vuota del rito ma ci conferma anche che il nostro poeta è attento al valore musicale delle sillabe, alla suggestione fonica dei versi: l’avvio comico e burlesco è accentuato da un’andatura da cantilena che va tenuta presente in una lettura a voce alta, con il cadere monotono degli accenti, con i versi che si soffermano sugli stessi suoni. Si respira un’aria di abitudine senza termine, di un mondo chiuso e immobile. La cerimonia dovrebbe essere la riproposizione costante di idee sublimi: nel racconto del popolano, nella sua visione dal basso la caricatura diventa ritmo grottesco. Ci provoca una risatina maliziosa quell’accenno, tenuto su una nota di lieve ironia, dell’interesse di tutti i fedeli e soprattutto dei cardinali per “la su’ predica latina”: l’aggettivo possessivo su’ aumenta la sensazione di consuetudine, tanto che i cardinali sembrano addormentarsi di botto, cadaverica immobilità irrigidita nel sonno, in una dimensione onirica dove il sonno presagisce la morte.

Le terzine. Con uno stacco improvviso l’Eminenza che canta messa e che predica in latino si trasforma nel consesso dei cardinali inchiodati col mento sul breviario: il mento è appoggiato, ma “barbozzo” accresce il senso di pesantezza, “inchiodato” blocca l’immobilità delle figure. La rima in C ( cardinali ariccorti – cadaveri de morti) ci svela lucidamente che quella che era sembrata all’inizio una cronaca di commedia si sta trasformando in una visione di fosca tragedia, un sonno cardinalizio grottesco e macabro. D’improvviso i rumori che caratterizzavano le quartine sono scomparsi, sulla scena ora è calato un silenzio profondissimo, l’atmosfera si è fatta pesante, quasi irrespirabile, il ritmo è diventato lentissimo, esasperante. Nel verso 11 il “de morti” non aggiunge nulla a “cadaveri” ma prolunga la lentezza del verso, accresce il barocco e il grottesco dell’immagine, una mummificata fissità dell’assemblea, in decrepita interna estenuazione. Pensi al corridoio che sorregge le mummie degli ecclesiastici nel cimitero dei cappuccini di Palermo o allo spettacolo analogo che si poteva vedere a Roma nella cripta di S. Maria della Concezione, nei pressi di via Veneto, dove generazioni di frati cappuccini hanno accatastato lungo le pareti delle cinque cappelle le ossa e i teschi dei confratelli morti. Da un fondo di istinto plebeo , radicato fortemente nel popolano belliano e che tante volte esplode nell’insulto, nel sarcasmo, nella volgarità -sberleffo e volontà velleitaria di rottura delle norme di una società organizzata-, nasce anche lo svuotamento delle funzioni delle sfere ufficiali e anche dei riti religiosi, ridotti tante volte a un ritmo di balletto, a una sorta di opera buffa, a un tragico presentimento di morte. Annota acutamente il Salinari: “Il suo è un qualunquismo della volontà che accompagna sempre il ribellismo dell’immaginazione”.

Non vedo nel testo ironia superficiale ma piuttosto visione tetra, intuizione fosco-barocca delle immagini, raggiunta con una straordinaria semplicità di mezzi. Si notano i segni evidenti di una implacabile consunzione fisica, rivelatrice anche di un disfacimento morale irrimediabile. Il silenzio che era calato d’improvviso nella Sistina è interrotto, quasi un soffio di voce, dalle parole del “caudatario” (il termine accresce il senso del fasto inutile, della pompa vana). La rima in E (“nun ppiù ssegno de vita-Eminentissimo, è ffinita”) chiude il cerchio del racconto, avverte che la funzione è terminata ma, con ambiguità allusiva, sembra preannunciare l’attesa di un altro e più drammatico caudatario, che annunci una fine più irrimediabile, assoluta, definitiva. Non si salva nessuno. Tutti partecipano, compreso il popolano che racconta, a una mascherata il cui scopo appare dubbio: ingannare la morte? Gli altri? Se stessi? Quello descritto è un mondo prossimo a disfarsi, è un’epoca che si sta chiudendo quasi in sordina. Io avverto un insistente, pervasivo, acido senso della fine; ed è sottile il crinale che divide il comico dal tragico, il patetico dal sarcastico, l’allegro dal pensieroso.

Gennaro Cucciniello