L’autonomia regionale unisce Destra e Sinistra

Lo scontro sui poteri delle regioni è l’immagine del declino del paese: dalla riforma nel 2001 del centrosinistra al partito anti-italiano della Lega Nord.

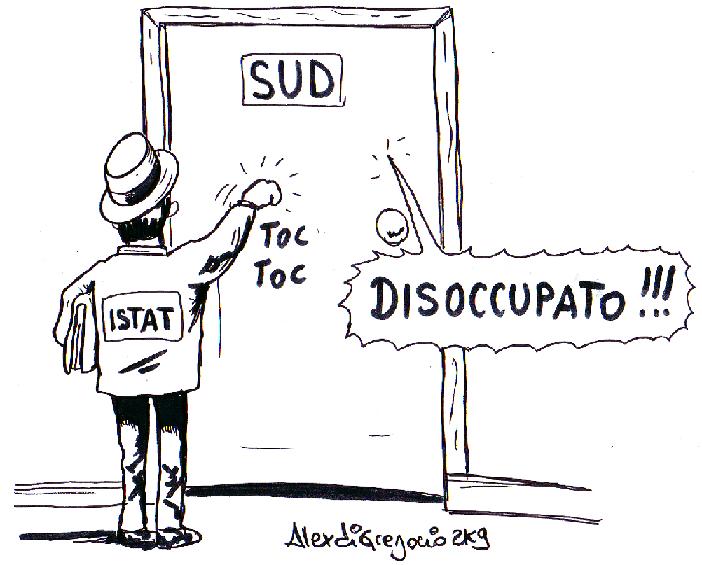

L’”Espresso” del 28 luglio 2019, alle pp. 42-43, pubblica questo interessante e chiarificatore articolo di Emanuele Felice. L’autore, alla fine della sua analisi storica, non dà indicazioni politiche precise. A me sembra che le intenzioni della Lega siano chiare. Quelle del M5S confuse. Quelle del Pd incerte. E che questa autonomia, così come si prospetta, porti ancora di più a frazionare e indebolire il sistema unitario del Paese. Si può comunque dire che è generale la sfiducia nelle capacità di governo delle classi dirigenti meridionali e che sarebbe necessaria una ricentralizzazione di molte funzioni di direzione strategica, oggi polverizzate nelle competenze regionali. Semi-presidenzialismo sul modello francese, macroregioni, riforme istituzionali coerenti: questi sarebbero i temi di riflessione e di azione. Si stia attenti perché al conflitto delle classi sociali si rischia di sostituire il conflitto delle classi territoriali, con la disgregazione dell’unità nazionale. E comunque, per quanto se ne dica e se ne dice male, la spesa pubblica al Sud è più bassa di quella al Nord: i dati 2017 della spesa pro capite in conto capitale (per le infrastrutture, in primis) sono di 1838 euro al Sud contro 2302 nel Centro-Nord. E in quindici anni due milioni di persone sono scappate dalle regioni meridionali, scappate dall’assoluta mancanza di qualunque speranza, più che dalla miseria. Scappate con il tablet, lo smartphone, diploma e laurea in tasca, non con la valigia di cartone. Resta comunque netta la percezione di regioni del sud come gusci vuoti, fabbriche di consensi nel distribuire risorse pubbliche in salari e stipendi agli impiegati, e di una classe dirigente meridionale per lo più incompetente, famelica e perciò voltagabbana, pronta ora a saltare sul carro leghista, presunto vincitore, dispensatore di prebende ed elemosine.

Gennaro Cucciniello

Finalmente l’autonomia è stata messa al centro del dibattito. Era ora, visto che se passeranno le proposte delle Regioni del Nord (la Lombardia e il Veneto a guida leghista, la Liguria e il Piemonte a guida centro-destra, l’Emilia-Romagna a guida Pd in forma più attenuata) assisteremo al più importante ridisegno di competenze e poteri in Italia da cinquant’anni a questa parte, almeno cioè da quando nel 1970 furono istituite le Regioni. Forse addirittura (ma bisognerà studiare bene il testo dell’intesa, e le sue conseguenze), da quando la Repubblica esiste. Questa vorrebbe essere la misura più significativa del governo giallo-verde, quella per cui passare alla storia.

Già, la storia. Ma che cosa può insegnare proprio la storia su questo tema? L’autonomia differenziata può far bene al paese, potrà avviare un processo virtuoso di efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, come rivendicano i suoi sostenitori? O si tradurrà solo in più risorse per le regioni del Nord, già più ricche, a scapito di tutte le altre? (senza alcun miglioramento per il Sud e forse, in termini di efficienza, nemmeno per il Nord?).

In realtà la storia d’Italia su questo è abbastanza chiara. Vi sono almeno tre esempi su cui riflettere.

All’Unificazione della penisola, nel 1861, si osservano profonde differenze sociali fra Nord e Sud. L’analfabetismo, in particolare, era nel Regno delle Due Sicilie spaventosamente alto, circa l’87% contro il 55% del Nord-Ovest. Il regno d’Italia cercò di rimediare estendendo a tutto il Paese l’istruzione elementare obbligatoria. Tuttavia, inizialmente fu lasciato il finanziamento alle classi dirigenti locali: erano i singoli Comuni che dovevano autotassarsi per istituire le scuole e pagare i maestri. La ricerca storica ha mostrato che nel Sud quelle classi dirigenti erano molto meno disposte a farlo. Sarà solo con la legge Daneo-Credaro, nel 1911 (cioè cinquanta anni dopo), che le cose cambieranno: il finanziamento delle scuole fu avocato allo Stato, e il Mezzogiorno cominciò più stabilmente a convergere, finalmente, nei livelli di istruzione. Ma intanto si erano perduti, almeno in parte, 50 anni. Mezzo secolo, in cui si sarebbe potuto fare ben altro per recuperare il gap in quella che è la premessa fondamentale per la crescita economica e anche per il miglioramento civile e sociale: l’istruzione.

Il secondo esempio è la fase iniziale, quella riuscita, della Cassa per il Mezzogiorno. Durante il miracolo economico, prima che degenerasse. In principio la Cassa operava bene perché era autonoma dalla politica e dalle classi dirigenti locali: era un ente tecnico, terzo, che faceva capo allo Stato centrale. Riuscì a realizzare con una certa efficienza infrastrutture economiche e civili (strade, acquedotti) fondamentali per la vita del Sud. Poi certo, nel giro di venti anni anche la Cassa si impantanò. Perché? Una parte della risposta è nella politica nazionale, che si intromise soprattutto con la creazione del Ministero per il Mezzogiorno (1964). L’altra parte si lega però al terzo esempio storico di cui conviene ricordarsi. Un esempio che si proietta fino ai nostri giorni, forse il più importante.

Mi riferisco all’istituzione delle Regioni, nel 1970. Sin da subito i nuovi Enti presero su di sé le attività infrastrutturali della Cassa. Ebbero poi presto voce in capitolo anche nelle sue scelte strategiche, anche per il finanziamento alle imprese: con il risultato che l’intervento straordinario naufragò in mille rivoli di spesa assistenziale, improduttiva. Non si sarebbe mai più ripreso. Ma non si sarebbe mai più ripreso il Sud, soprattutto. Mentre una nuova classe dirigente, assistenziale (con eccezioni, certo: ma eccezioni) metteva radici nelle istituzioni locali. E le conseguenze non sono solo per la crescita economica. La sanità al Sud, gestita dalle Regioni, è molto peggiore di quella del Centro-Nord, anche al netto di una spesa un po’ minore. I servizi universitari, dalle mense alle residenze alle borse di studio, sono in capo alle Regioni, e al Sud risultano estremamente deficitari, cosa che peraltro contribuisce alla perdita di giovani meritevoli nel Mezzogiorno.

Sia chiaro, e proprio per questo. Non si tratta di rivendicare assistenzialismo, non da questa campana almeno. Ma di fare i conti con la realtà degli assetti di potere interni al Mezzogiorno, e con le regole con cui operano e spendono Le Regioni italiane. Sono questi e quelle che andrebbero cambiati: altrimenti, che i soldi siano tanti, o pochi, sarà sempre la stessa storia. Si può “Morire di aiuti”, come recita il titolo di un libro recente di Accetturo e De Blasio sui fallimenti delle politiche per il Sud: come ci racconta anche Carlo Trigilia da decenni (“Sviluppo senza autonomia”, 1992). E si può morire perché gli aiuti finiscono: perché abbandonati a se stessi, in preda ad assetti e a classi dirigenti estrattive che, semmai, si riveleranno ancora più rapaci nell’accaparrarsi le poche risorse rimaste. Mentre il Sud si desertifica, mentre chi potrebbe opporsi preferisce andar via a rifarsi una vita, piuttosto che combattere una battaglia persa in partenza.

Insomma, tutta la storia del Mezzogiorno insegna che il primo e più importante problema non è la quantità dei finanziamenti, ma come vengono gestiti. Con quali logiche e su quali progetti. D’accordo. Che cosa fa l’autonomia differenziata per cambiare questo stato di cose? Nulla. Assolutamente nulla. Questo è forse l’aspetto più sconcertante, come giustamente evidenzia Gianfranco Viesti (per ultimo sul “Mulino”). Le regioni del Nord rinunciano a qualsiasi ipotesi di riforma dell’assetto nazionale. Non mettono in discussione l’articolo 117 della Costituzione, quello che regola, per tutti, i poteri dello Stato e delle Regioni. Si limitano a chiedere, per loro e solo per loro, più poteri, in base all’articolo 116. Per tutti gli altri, le cose rimangono come sono. Senza cambiare di una virgola le storture. Ma solo con meno soldi. Che poi almeno il Nord ci guadagni, in termini di efficienza (anche qui, la cosa più importante), è tutto da dimostrare: avremmo una politica regionale potente, ma giocoforza meno controllata di quella nazionale, dato che a livello locale stampa e opinione pubblica non sono altrettanto vigili ( e ricordiamoci di quello che è successo proprio in Lombardia: il governatore Formigoni, ai domiciliari, sconta ancora una pesante condanna).

Questa autonomia differenziata è forse emblematica del declino dell’Italia. Questo nostro paese, come nazione, sta andando allo sfascio. Ognuno per sé. La Lega, in questo, è il vero partito anti-italiano: tira fuori il suo volto autentico, la sua ideologia fondante, la peggiore: l’egoismo del più forte. Né sono da assolvere i Cinque Stelle, che forse si stanno accorgendo solo ora di quello che c’è in ballo (ahi, l’impreparazione!), cercando di limitare confusamente i danni. Ma tutto ciò rivela anche i limiti della classe dirigente di centro-sinistra, almeno quella che ha governato in passato. Le Regioni del Nord usufruiscono delle opportunità che offre la Riforma del Titolo V della Costituzione, varata dal centro-sinistra nel 2001. la stessa Riforma ha istituito la competenza concorrente fra Stato e Regioni, quella dell’articolo 117 che purtroppo, dopo il fallito referendum del 2016, nessuno mette più in discussione, e che ha complicato notevolmente il funzionamento delle istituzioni, già farraginoso di suo.

Non solo. Le attuali richieste delle Regioni del Nord si basano su una pre-intesa siglata con il governo Gentiloni, nel febbraio 2018. Senza contare che fra i richiedenti c’è anche l’Emilia-Romagna, a guida Pd: benché attestata su posizioni più ragionevoli, nemmeno lei aspira a una riforma complessiva.

L’Italia, così spogliata di qualsiasi visione, si avvia a indossare il vestito a toppe di Arlecchino (una maschera lombardo-veneta, già). Che per giunta è già un vestito a brandelli.

Emanuele Felice