L’indefinito di Giacomo Leopardi

Emerge un nuovo sentimento dell’incompiutezza come il segno di ogni condizione esistenziale e anche di ogni conoscenza della natura.

Ne “La Lettura”, supplemento culturale del “Corriere della Sera” del 20 giugno 2021, alle pp. 16-17, Paolo Zellini pubblica una sua lucida analisi del saggio di Alberto Folin (a cura di), “Interminati spazi”, Donzelli ed.

Gennaro Cucciniello

Il mondo, scriveva Nietzsche, è divenuto per noi ancora una volta infinito perché non possiamo sottrarci alla possibilità che esso racchiuda in sé infinite interpretazioni e incalcolabili prospettive. Una volta, egli precisava, si pensava che all’attività infinita nel tempo appartenesse una forza infinita, non esauribile in nessun consumo, ma oggi si pensa piuttosto a una forza costantemente uguale, che non ha bisogno di essere infinitamente grande, e deve invece ripetersi, limitandosi a una continua reiterazione.

Che nell’indefinita ripetizione debba infine consistere la nostra vita mortale è un’idea registrabile in varie forme nel mito, nella filosofia e nella letteratura, e potremmo riassumerla in ciò che Hegel chiamava “falso infinito”, l’illimitato procedere e ripetersi della stessa azione in totale assenza di fini e di limiti. Il mito di Sisifo, coattivamente impegnato a salire in cima a un colle con un masso che poi rotola a valle e lo costringe a risalire ogni volta è una perfetta immagine di questa situazione. Melville vi allude nelle prime pagine di “Moby Dick”, come a una condizione disperata e insopportabile; Camus avrebbe fatto di Sisifo la figura esemplare del nostro stesso comune destino.

Ma è forse in Leopardi che cominciamo a trovare le immagini più pregnanti di un nuovo sentimento dell’infinito che investe ogni settore della nostra esistenza. Un sentimento che in realtà del tutto nuovo non era, perché il pensiero antico, a cui Leopardi si rapportava, aveva dell’infinito la stessa idea radicalmente negativa che troviamo nei Canti o nello Zibaldone. L’infinito attuale non esiste, si era teorizzato in Grecia, perché l’apeiron, il senza limite, si doveva concepire come un andare sempre oltre, come una sequenza che non si conclude mai, un processo dominato dall’incessante ricerca dell’altro e dal miraggio illusorio di una conclusione. E Leopardi osservava, memore forse delle pagine della Repubblica e del Fedone, che tra l’altro è sinonimo di “cose frivole, vane, da nulla, cioè insomma nulla” (Zibaldone, 4010 e 4036).

L’infinito pieno e perfetto va distinto dall’indefinito, che ne è anzi l’esatto opposto. Nel pensiero antico troviamo nelle “Enneadi” di Plotino una precisa formulazione di questa opposizione, Leopardi ne era ben consapevole, ma egli notava pure che noi siamo inclini a confondere le due idee, soggetti all’invincibile tentazione di credere che l’illimitato possa o debba risolversi in qualche esito finale. Questa confusione è all’origine della nostra infelicità, perché ci espone sempre a quella condizione di mancanza, di assenza e di incompletezza che i Greci chiamavano steresis. Aristotele spiegava che la steresis è la più radicale antitesi della forma e della compiutezza, perché manca perfino di quella tensione e di quell’anelito che la materia, la hyle conserva nei riguardi della forma. Anche i cabbalisti, ricordava Scholem, concepivano il non essere della steresis come quel nulla abissale che si cela nella natura intima, fatalmente spezzata e incompiuta, di ogni cosa. Il nesso con l’infinito era chiaro: “pare che solamente quello che non esiste, la negazione dell’essere, il niente”, si legge nello Zibaldone (4178), “possa essere senza limiti, e che l’infinito venga in sostanza a essere lo stesso che il nulla”.

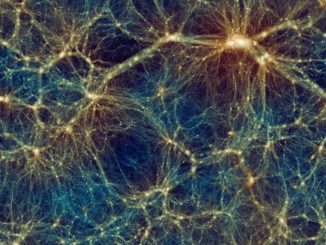

L’infinito, o meglio l’indefinito, era per Leopardi il segno inconfondibile di ogni esperienza, di ogni condizione esistenziale, di ogni immaginazione poetica, come pure di ogni scienza della natura. La sua passione per l’astronomia (scrisse a soli 15 anni una “Storia dell’astronomia”), la sua ammirazione per Newton, l’estrema attenzione per il significato e per le implicazioni di ogni scienza del Vero, erano riferibili a discipline che Leopardi, nella sua immensa erudizione unita all’inclinazione per una poligrafia di stampo settecentesco, non poteva certo ignorare. Ma per lui tutto lo scibile sembra convergere a una profonda consapevolezza di aridità e di desolazione. I paesaggi notturni, la visione del cielo sconfinato dei Canti sono all’origine di un senso di sproporzione che ha come effetto una sorta di ripiegamento nel finito della mera ripetizione e della piatta uguaglianza. Nella canzone “Ad Angelo Mai” la contemplazione del firmamento prelude al riconoscimento di una somiglianza indiscriminata di tutte le cose di fronte all’immenso, che sembra spezzare ogni possibile anelito e conforto dell’immaginazione e consegnarci a una deludente ripetizione del finito: “Ecco tutto è simile, e discoprendo,/ Solo il nulla s’accresce”. La contemplazione dei cieli prelude così alla fatica di Sisifo che esprime, oltre che la ripetizione, la sostanziale equivalenza dei nostri gesti. Paragonate all’infinito, tutte le cose che facciamo abitualmente sono in fondo un’unica identica cosa,

Tuttavia il pensiero di Leopardi non si spegne mai nel tedio della reiterazione. Basti a dimostrarlo il miracolo poetico de “L’Infinito”, che ora è diventato il soggetto principale del volume “Interminati spazi. Leopardi e “L’Infinito”, appena pubblicato da Donzelli, in cui sono raccolti gli Atti del convegno recanatese dell’ottobre 2019, con il patrocinio del Centro nazionale di studi leopardiani, presieduto da Fabio Corvatta. A Corvatta, in particolare, si deve l’idea di riunire una varietà di contributi in grado di rispecchiare il sapere enciclopedico di Leopardi. Curatore del volume è Alberto Folin, che nel suo ultimo e bellissimo libro, “il celeste confine” (Marsilio, 2019), rimarcava come il 1819, in cui fu composta la lirica, fu un anno terribile per Giacomo, l’anno di una conversione segnata da una crisi disastrosa e profonda, che non a caso doveva trovare una chiusa nell’atto radicale e rischiosissimo di accogliere in sé l’infinito (così Fiorenza Ceragioli). Ora gli “Interminati spazi” del titolo sono visti in diverse prospettive e da autori di diversa formazione, una dimostrazione di quanto Leopardi fosse competente in discipline diversissime del suo tempo, di cui il suo genio poetico doveva fare da filtro, da interprete ante litteram e guida per le generazioni future.

“Una poesia senza inizio e senza fine”: così definisce Antonio Prete la lirica di Leopardi, perché “sempre”, che apre il primo verso, spalanca una temporalità priva di confine, mentre “mare”, l’ultima parola dell’ultimo verso, è figura dell’illimitato. Nella sua recente edizione dei Canti Luigi Blasucci ricorda che l’analogia tra mare e infinito, che ricorre nella letteratura sei-settecentesca, ha pure un’ascendenza religiosa. E infatti Tertulliano notava che le acque sono il primo seggio dello Spirito divino e che le acque della Morte erano il Leitmotiv di varie mitologie paleo-orientali, dell’Asia e dell’Oceania: l’acqua, spiegava, ha la funzione preminente di uccidere, perché dissolve e abolisce la forma. Ma per la stessa ragione è anche ricca di semi creativi. Nel versare l’acqua consisteva l’atto rituale dell’offerta.

E’ unanime, nel libro curato da Folin, l’osservazione che l’infinito della lirica è creazione della mente, dell’immaginazione poetica. “Un luogo non esiste finché non è stato inventato dall’immaginazione” osserva Silvano Tagliagambe riferendosi al colle de “L’infinito”, già battezzato come Tabor, il monte della trasfigurazione di cui parlano i Vangeli, da ascrivere a una straordinaria capacità visiva degli apostoli, in grado di percepire, nella luce taborica, la divinità altrimenti invisibile. Ma l’immaginazione dell’infinito, in Leopardi, implica sempre un interrogativo sulla possibilità della sua esistenza in natura. E dell’effettiva esistenza dell’infinito non c’è prova alcuna. Scriveva Leopardi: “L’infinito è un parto della nostra immaginazione, della nostra piccolezza ad un tempo e della nostra superbia (…) L’infinito è un’idea, un sogno, non una realtà: almeno niuna prova abbiamo noi dell’esistenza di esso, neppur per analogia” (Zibaldone, 4177-78). Tuttavia questa conclusione non costringe, fa capire Tagliagambe, a radicalizzare un dualismo, estraneo alla mente del poeta, di mente e di natura, di spirito e materia, di un’immaginazione capace di concepire l’infinito e di un materialismo che lo nega. “Che la materia pensi è un fatto”, scriveva Leopardi toccando un tema di inquietante attualità, “un fatto perché noi pensiamo, (…) un fatto perché noi sentiamo corporalmente il pensiero” (Zibaldone, 4288).

Per Massimo Cacciari l’infinito della lirica è qualcosa che si può soltanto fingere, trovare o agitare nella mente. Esso si annuncia nell’incalzare dei superlativi, come interminati, sovrumani, profondissima. Nulla di reale, sembrerebbe, ma l’irruzione dell’idea, che non è nulla di ciò che Giacomo vede o sente (colle, siepe, vento), sembra assumere un qualche tipo di forma e di esistenza. “L’immaginazione ha di mira qualcosa che eccede ogni orizzonte finito”, e che rompe la monotonia della mera ripetizione del finito. Come scriveva Schiller, che Luigi Reitani non manca di menzionare nel suo contributo sulla genesi dell’Idea di infinito nel primo romanticismo tedesco, “si vede che la meta cui l’uomo tende mediante la cultura è di gran lunga preferibile a quella che raggiunge mediante la natura. L’uno acquista dunque il suo valore attraverso l’assoluto raggiungimento della grandezza finita, l’altro avvicinandosi ad una grandezza infinita”.

Questo è un passaggio cruciale nella storia del concetto di infinito in Occidente, già presente e attivo nella filosofia di Cartesio. Nelle “Meditazioni metafisiche” Cartesio vedeva proprio nel nostro tendere e aspirare senza posa a qualcosa di infinitamente migliore di noi il marchio inconfondibile della creazione divina. Già in Cartesio il limite non è più il presupposto di una rivelazione della forma, dell’eidos o dello sguardo divino; è invece un difetto, una mancanza, mentre al contrario è l’aspirazione all’infinito ad avvicinarci a Dio. Nulla di più contrario all’idea di infinito come dedecus malitiae, un mostro di malizia, che la tarda antichità aveva espresso nelle parole di Severino Boezio. La svolta epocale della filosofia cartesiana è colta da Sergio Givone in queste poche parole delle “Meditazioni”: “Io comprendo in modo manifesto che c’è maggiore realtà in una sostanza infinita che in una finita, e quindi in me la percezione dell’infinito è antecedente a quella del finito”.

Ma dobbiamo figurarci l’infinito della lirica solo come una tensione, un mirare univoco a qualcosa che sta al di là di ciò che si può vedere e sentire? Il contributo di Antonia Paolini, il vento dell’infinito, aggiunge qualcosa di essenziale. Nella sua interpretazione lo slancio verso l’infinito diventa un vertiginoso percorso iniziatico, in cui il piacere dell’immaginazione poetica convive con il dolore e lo spavento di Giacomo, ugualmente segnato, fin da giovanissimo, da un profondo sentimento della vita come della morte. Nella lirica questa combinazione di sentimenti si traduce in un viaggio poetico e labirintico della mente che, memore della Commedia di Dante e di celebri esempi antichi –da Orfeo a Ulisse a Enea- oscilla come in una doppia spirale tra una catabasi e una anabasi, tra un moto di andata e uno di ritorno, in un paesaggio di qualità ancipite che è insieme luminoso e tenebroso, aprico e infernale.

E’ arduo imbrigliare il “Pensiero poetante” (così il titolo di un ormai classico libro di Antonio Prete) di Leopardi in un unico schema. Quando si registra una sua conclusione su qualsiasi tema non deve stupire di trovarne un’altra, di natura apparentemente opposta e altrettanto plausibile, a distanza di mesi o di anni. Il suo sistema sa accoglierle entrambe. Questo vale non solamente per i suoi viaggi poetici, ma anche per le sue incursioni teoretiche e filosofiche nelle scienze della natura, su cui sarebbe utile ancora oggi riflettere. Già nel 1821 Leopardi intuiva che “in computisteria si decidono le sorti del mondo” e che, per ogni dove, “in luogo di fare, si debba computare”. Anche il calcolo matematico, oltre al pensiero dell’infinito, ci distingue dagli antichi, pensava Giacomo, perché risulta che, “laddove gli antichi facevano le cose, i moderni le contino; e i risultati una volta delle azioni, oggi siano risultati dei calcoli” (Zibaldone, 1005-1007). In questo si doveva vedere un risvolto di una “misera spiritualizzazione delle cose umane”, cresciuta in un fatale esilio della natura, “sola madre della vita, e del fare” (Zibaldone, 1006). Ma poco tempo dopo, nel 1823, la pretesa calcolabilità delle cause e degli effetti che ricorrono nella fisica, nella fisiologia, nella medicina e nella chimica, gli pareva insostenibile. L’incompletezza dell’infinito si intrometteva pure nei calcoli che dovevano venire a capo delle innumerevoli modificazioni, combinazioni, influenze e passioni che troviamo in natura, ed era allora già evidente, per Giacomo, l’esistenza di cose che “non sono più calcolabili né numerabili” (Zibaldone, 3977).

Oggi sappiamo quanto tutto ciò sia vero, e quanto non sia solo l’infinito a generare difficoltà e incomprensioni ma anche il mero calcolo nel finito. Le oscurità riguardanti l’infinito, riscoperte e analizzate in ogni dettaglio dalla matematica e dalla logica del ‘900, si sono estese alla scienza del calcolo degli ultimi decenni, a cui spetta il compito principale di stabilire non solo la potenza, ma anche i limiti della elaborazione digitale di problemi di enormi, ancorché finite, dimensioni.

Paolo Zellini