La “Commedia umana” di G. Gioacchino Belli. “Lo Stato Pontificio”. 1- “L’arberone”

La Roma raccontata dal Belli è la Roma dei sei papi che regnarono nei settantadue anni (1791-1863) nei quali egli visse, anni di enormi agitazioni, di grandi rivoluzioni politiche, di un frenetico andirivieni tra occupazioni militari e restaurazioni, in una città sordida e spopolata, abitata da plebi –con quelle di Napoli- tra le più incolte e ciniche che ci fossero allora in Italia. Il poeta ritrae questa città che si lascia vivere con indolenza mentre si diffonde la consapevolezza che lo Stato della Chiesa è diventato ormai un anacronismo.

La Roma raccontata dal Belli è la Roma dei sei papi che regnarono nei settantadue anni (1791-1863) nei quali egli visse, anni di enormi agitazioni, di grandi rivoluzioni politiche, di un frenetico andirivieni tra occupazioni militari e restaurazioni, in una città sordida e spopolata, abitata da plebi –con quelle di Napoli- tra le più incolte e ciniche che ci fossero allora in Italia. Il poeta ritrae questa città che si lascia vivere con indolenza mentre si diffonde la consapevolezza che lo Stato della Chiesa è diventato ormai un anacronismo.

Già in un sonetto del 1832 (“Li punti d’oro”) Belli aveva scritto: “Cusì viengheno a dì li giacubini,/ ar gran sommo pontefice Grigorio:/”che te fai de li stati papalini,/ dove la vita tua pare un mortorio?”. Non fu così facile, comunque, liberarsi di questi “stati papalini”. Ancora nel 1862 trecento vescovi reclamarono che il potere temporale dei papi era una necessità voluta direttamente dalla Provvidenza divina (un parallelo blasfemo con il centro-destra italiano che, nel 2011, solennemente ha votato in Parlamento –per difendere la crapula di papi-Berlusconi- che la prostituta minorenne Ruby era nipote di Mubarak?). Affermazioni impegnative per questi vescovi, un anno dopo la proclamazione dell’Unità d’Italia.

Non si dimentichi che papa Gregorio XVI, che tanto piaceva a Belli, era il papa che nell’enciclica “Mirari vos” del 1832 aveva scritto tra l’altro: “E’ un vaneggiamento che ognuno debba avere libertà di coscienza, a questo nefasto errore conduce quell’inutile libertà d’opinione che imperversa ovunque”. “La sessantina di sonetti dedicati a questo papa rendono bene, nell’insieme, l’idea che il popolo romano poteva avere del papa-re: da una parte la fede cristiana, anche se spesso rappresentata dal poeta come superstizione, fa rimanere salda la componente religiosa della figura del papa, come successore di Pietro e Cristo in terra; ma i romani, proprio per la vicinanza fisica con l’uomo che ad un certo punto diventa papa e la diretta conoscenza dei meccanismi per nulla spirituali che lo portano all’elezione al pontificato, lo giudicano anche come individuo e lo temono come governante che impone le gabelle e commina le condanne, come capo della fatiscente società del putrido Stato pontificio”.

Alla fine, quando al soglio di Pietro salirà Pio IX – che si stava acquistando fama di “liberale”-, Belli –in un sonetto del gennaio 1847, scriverà un testo con un attacco grandiosamente reazionario: “No, sor Pio, pe’ smorzà le turbolenze,/ questo qui non è er modo e la magnera./ Voi, padre santo, nun n’avete cera,/ da fa’ er papa sarvanno le apparenze./ La sapeva Grigorio l’arte vera / de risponne da Papa a l’insolenze./ Vonno pane? Mannateje indurgenze;/ vonno posti? Impiegateli in galera”.

Nell’Introduzione alla sua opera Belli aveva spiegato i motivi che lo avevano spinto a scegliere per i suoi testi la forma del sonetto: egli voleva costruire tanti quadretti distinti, soprattutto per raggiungere due scopi: il lettore doveva accostarsi alla raccolta senza nessun impegno di dover continuare nella lettura; il poeta doveva usare una forma in sé conclusa in un veloce giro di versi, perché la realtà descritta si concentra tutta in brevi episodi, in azioni e battute di spirito, tanto più efficaci in quanto si esauriscono nel momento in cui sono colti.

Suggerisco la lettura dei testi belliani soprattutto ai giovani d’oggi abilissimi a usare le nuove tecnologie. Il movimento d’una poesia si realizza su quel piccolo telaio di sillabe che è il metro. Di sua natura, perciò, è veloce, portatile, trasmissibile, più della ponderosità di un romanzo. Il canale poetico, riscoperto, può allenare anche alla struttura rigorosa del codice comunicativo di Twitter, i cui messaggi devono essere formulati in maniera tale da essere racchiusi in pochi caratteri. Così una tradizione di studio umanistico, profondamente legato al senso polveroso della scuola e dell’insegnamento obbligatorio, può trasformarsi in una forma espressiva immediata, con l’avvertenza però di non impoverire il linguaggio e di mantenere la profondità del pensiero critico. Infine non si dimentichi mai la lezione di Andrea Zanzotto: “chi d’abitudine legge i versi raccoglie le briciole che poi lo riportano a casa”. La parola “verso”, diceva il grande poeta veneto, ha la stessa radice di “versoio”, l’attrezzo che rivolta le zolle: i poeti arano solchi in campi di silenzio nei quali possono crescere le parole.

Per una esauriente bibliografia sul nostro poeta suggerisco, mettendoli a utile confronto per la diversità delle tesi sostenute: C. Muscetta, “Cultura e poesia di G. G. Belli”, Feltrinelli, Milano, 1961; G. Vigolo, “Il genio del Belli”, Il Saggiatore, Milano, 1963; G. P. Samonà, “G. G. Belli. La commedia romana e la commedia celeste”, La Nuova Italia, Firenze, 1969; P. Gibellini, “Il coltello e la corona. La poesia di Belli tra filologia e critica”, Bulzoni, Roma, 1979; R. Merolla, Il laboratorio di Belli”, Bulzoni, Roma, 1984; M. Teodonio, “Introduzione a Belli”, Laterza, Bari, 1992.

L’arberone 15 gennaio 1834

Immezzo all’orto mio sc’è un arberone,

solo ar monno, e oramai tutto tarlato:

eppuro fa er zu’ frutto oggni staggione

bbello a vvede, ma ascerbo e avvelenato. 4

Ricconta un libbro che da quanno è nnato,

è vvienuta a ppotallo oggni nazzione;

ma er frutto ch’arifà doppo potato

pizzica che nemmanco un peperone. 8

Quarchiduno me disce d’inzitallo,

perché accusì er zu’ frutto a ppoco a ppoco

diventerebbe bbono a maggnallo. 11

Ma un Carbonaro amico mio me disce

che nnun c’è antro che ll’accetta e ‘r foco,

perché er canchero sta in ne la radisce. 14

In mezzo al mio orto c’è un grande albero, unico al mondo, ma ormai tutto tarlato, pieno di buchi provocati dalle tarme: eppure produce i suoi frutti in ogni stagione, belli a vedersi ma aspri e avvelenati. Un libro racconta che da quando è nato sono venute a potarlo tante nazioni; ma il frutto che produce nuovamente, dopo la potatura, è così piccante che nemmeno un peperone lo è altrettanto. Qualcuno mi suggerisce di innestarlo, perché in questo modo il suo frutto diventerebbe buono a mangiare. Ma un Carbonaio (attenzione alla maiuscola) mio amico mi dice che non c’è altro rimedio che tagliarlo con l’accetta e gettarlo nel fuoco, perché il cancro sta nella radice.

Metro: sonetto (ABAB, BABA, CDC, EDE).

Questa volta propongo uno schema interpretativo non canonico che, al posto della rituale divisione tra quartine e terzine, costruisce l’analisi sulla centralità del ruolo narrante. Lo schema è: quartina introduttiva, poi dieci versi introdotti da verbi con funzione narrativa (ricconta, v. 5; disce, vv. 9 e 12).

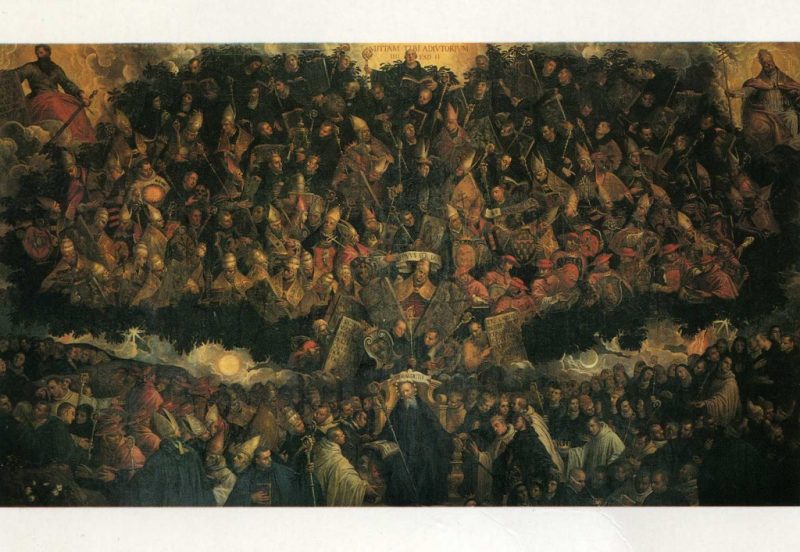

Prima quartina. Il vecchio albero, plurisecolare, è la Chiesa cattolica romana e la forma allegorica è usata solo in funzione parodistica. Belli probabilmente fa riferimento ad un’allocuzione pronunciata da papa Gregorio XVI qualche tempo prima, discorso in cui la Chiesa era denominata “vigna del Signore”. L’inizio è colloquiale, improntato ad una discorsività tutta familiare, un orto domestico, con concetti definiti con secchezza: “arberone, solo ar monno / tutto tarlato”, e spicca la rima inquietante dei vv. 2 e 4 (tarlato, avvelenato) e il contrasto di un frutto “bello a vede ma acerbo”. La struttura argomentativa è sintatticamente binaria: nei primi due versi c’è l’affermazione, un grande albero ormai isolato (si prende atto della condanna dell’opinione pubblica europea più illuminata) e corroso internamente, contrastata da un’obiezione introdotta da una congiunzione avversativa, “eppuro” (v. 3). E l’obiezione è spiegata da un contrasto quasi ad ossimoro: il frutto è bello in apparenza ma –dopo ogni potatura- diventa sempre più aspro e mortifero. Infine, il contrasto tra la sontuosità e la bellezza dell’aspetto esterno (i riti solenni della liturgia cattolica, la grandezza vertiginosa delle forme artistiche delle chiese) e la crisi interna irrimediabile della missione religiosa è affidata alla contrapposizione tra il vedere e il gustare, totalmente coerente con la degradazione popolareggiante della metafora.

C’è compostezza amara, si direbbe, lontana da ogni invettiva: potrebbe essere la conseguenza della consapevolezza –nell’autore- di alcuni processi storici, episodici forse ma importanti, che fanno riaffiorare le sue letture illuministiche. In termini storici: si rivelerebbero qui le preoccupazioni che si erano diffuse a Roma per la grave situazione economica e politica nei difficili mesi seguiti alla repressione, operata dalle truppe austriache e francesi, dei moti liberali scoppiati nelle legazioni pontificie, in particolare in Romagna e nelle Marche.

Seconda quartina. La strofa ripete la sintassi binaria della quartina precedente: l’affermazione (il racconto del libro, vv. 5 e 6) obiettata dall’avversativa “ma” (v. 7); un ma che introdurrà poi, definitivamente, anche l’ultima terzina (v. 12). E anche stavolta la sensazione che qualcosa non va è affidata al senso del gusto (v. 8, pizzica che nemmanco un peperone). Le novità ora sono altre: in primo luogo colpisce la ripetizione –in rima- del verso 6 che riprende il verso 3: l’albero “fa er zu’ frutto oggni staggione” e a potarlo viene a Roma “oggni nazzione”. L’internazionalità della Chiesa cattolica, tutti i suoi innesti etnici e politici dai vari paesi d’Europa (siamo ancora lontani dall’universalismo planetario del Concilio Vaticano II), non sono sufficienti a interrompere il processo di degradazione, anzi sembra che lo aggravino. E’ il potere temporale della Chiesa che annulla il suo carisma spirituale? In secondo luogo, “un libro ricconta” del v. 5 consente al raccontatore belliano di separare il suo personale punto di vista da quanto è riferito: è un ottimo espediente che permette di riportare le diverse opinioni sulla crisi dello Stato pontificio senza dover prendere apertamente posizione. La critica, Riccardo Merolla in particolare, sottolinea che Belli non sarebbe stato interessato a rivelare nei sonetti le proprie convinzioni politiche ma –invece- a farsi interprete fedele e imparziale di quelle, umorali e discordanti, contraddittorie, del variegato popolo di Roma. La realtà che il poeta descrive galleggia immobile e compatta nel tempo, il mondo sembra non sfiorare la città eterna e il racconto scorre veloce, un po’ fiaba, un po’ pamphlet ironico, un po’ divertissement amaro.

Le terzine. Intervengono ora, coi loro consigli pratici, amici e conoscenti. Il “quarchiduno” del v. 9 interviene per suggerire un ennesimo innesto; e la rima “inzitallo / magnallo” conferma ancora una volta la quotidianità materiale dell’accostamento. Ma, in ultima istanza, è il “Carbonaro amico mio” del v. 12 a proporre il rimedio definitivo: se un cancro ha colpito il cuore stesso dell’albero, aggredendone persino le radici, l’albero malato va abbattuto. Richiamo l’attenzione dei lettori su quella maiuscola di Carbonaro, un’anfibologia ovvia ed interessante: l’amico non è uno che vende carbone ma un membro della setta politica della Carboneria. E’ espressa perciò, anche se in forma indiretta, la convinzione politica che il male della teocrazia è mortale, e solo l’accetta e il fuoco possono definitivamente rimediare.

Gennaro Cucciniello