C’è Lazzaro ma Caravaggio diffida dei miracoli

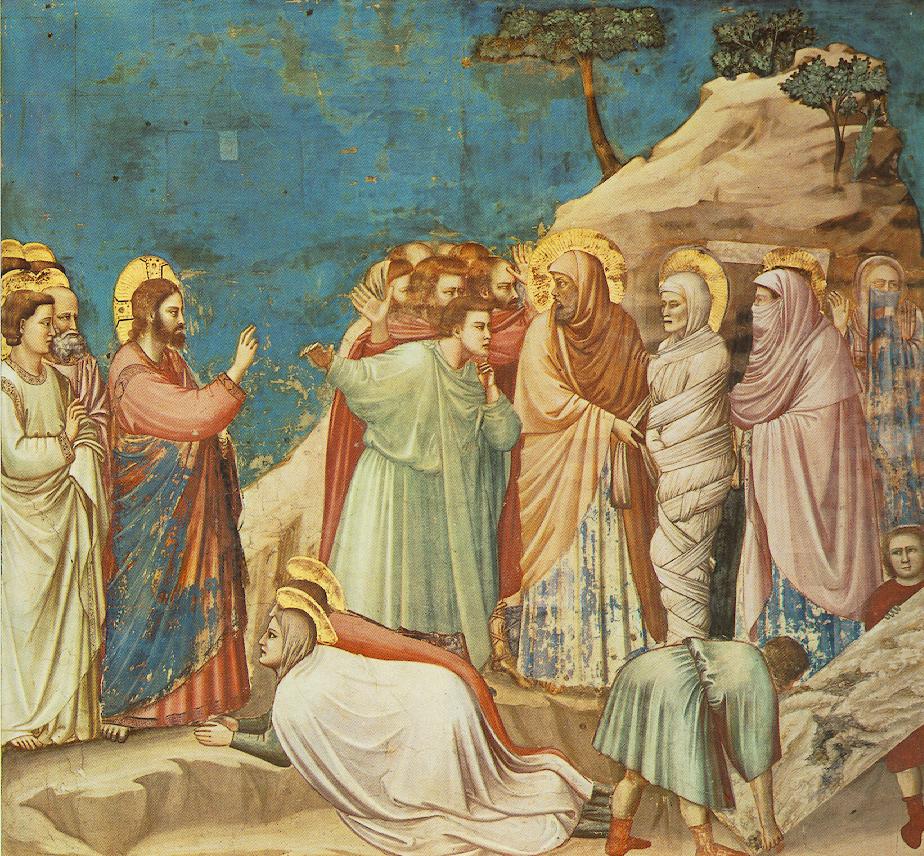

Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, “Resurrezione di Lazzaro”, 1609. Messina, Museo Regionale.

Caravaggio arrivò in Sicilia nell’ottobre del 1608, come un evaso ricercato e pericoloso: e qui un suo committente lo descrisse come un “pittore che ha il cervello stravolto”.

Tra le altissime opere che lasciò nell’isola è indimenticabile questa Resurrezione di Lazzaro, commissionatagli nel dicembre 1608 dalla famiglia Lazzari per l’altare di una loro cappella della chiesa della Buona Morte, a Messina. Le pessime condizioni di conservazione non ci impediscono di riconoscervi un vertice dell’arte moderna.

Gesù aveva tardato a venire, pur sapendo che il suo amico Lazzaro era malato, e che di lì a poco sarebbe morto. Aveva, infatti, già deciso che l’avrebbe resuscitato: “Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo d’essa il Figlio di Dio sia glorificato”. Ed è per questo che Gesù non va a Betania: come avrebbe potuto sopportare la vista dell’agonia dell’amico e lo strazio delle sue sorelle, le amatissime Marta e Maria, senza intervenire?

Quando finalmente arriva –immagina Caravaggio- lo portano nella catacomba, squallida e semivuota, in cui è stato deposto il corpo di Lazzaro. Maria (che all’epoca era correntemente identificata con la Maddalena) era disperata, e “Gesù, vedendola piangere, e vedendo piangere i giudei venuti con lei, si commosse profondamente e si turbò”. Così scrive il Vangelo di Giovanni: ma Caravaggio doveva pensarla diversamente. Doveva pensare che il turbamento, e il pianto, di Gesù non dipendessero da ciò che era successo, ma da ciò che stava per fare lui stesso: svegliare dal sonno della morte l’amico che dormiva.

In questo quadro, infatti, il miracolo non è rappresentato dal punto di vista del Cristo, e dei vivi, ma di Lazzaro, e dunque dei morti: era forse la prima volta che accadeva.

Il Signore stende la sua mano, quasi a voler tirare dei fili invisibili che traggono il corpo dell’amico, rigido come una marionetta, fuori dal sepolcro. Ed è invincibile la sensazione che Lazzaro non voglia: che la sua natura, cioè, si opponga disperatamente a questa innaturale irruzione di un potere sovrumano, che il morto resista a questa fatica inutile: tornare in vita per poi, inevitabilmente, morire di nuovo. Forse per questo Gesù aveva pianto: per la violenza che avrebbe dovuto fare a Lazzaro, che ormai dormiva in pace. La stessa che dovrà fare a se stesso, di lì a poco, accettando il calice della passione e della morte.

Un Caravaggio nero, che diffida di miracoli e di resurrezioni. Un Caravaggio ostinatamente umano.

Tomaso Montanari

(in “Ora d’arte”, Venerdì di Repubblica, 16 febbraio 2018, pag. 93)

Fin qui la rubrica di Montanari. E’ possibile aggiungere qualche altra notazione. Il pittore costruisce la scena come un fregio classico: su di un unico piano stanno tutti i partecipanti all’evento: il Cristo col dito puntato, Lazzaro abbandonato in diagonale, le sorelle disperate e, dietro di essi, la folla dei partecipanti al miracolo. Tra gli astanti c’è anche l’autoritratto di Caravaggio che guarda verso la sua destra, come se non volesse vedere. Sull’evento grava uno spazio vuoto oscuro, ancora più incombente perché variato dall’ombra. La luce, direzionata da sinistra, evidenzia il profilo di Gesù e investe in pieno il nudo smagrito del morto al centro della scena.

La sua mano destra prende in pieno la luce proveniente da sinistra, che simboleggia la potenza divina, come in altre opere importanti del nostro autore. E la luce, che qui viene con Cristo, accompagna il suo gesto –lo stesso della “Vocazione di Matteo”- e centra la mano di Lazzaro. Come se il soprannaturale si potesse rivelare soltanto, agli occhi umani, come fenomeno naturale.

Alla figura del risorto, nucleo drammatico della composizione, si deve far risalire la concezione spirituale e formale dell’opera. Il dramma è sviluppato in un clima irreale, quasi spettrale; il mutato rapporto spazio-figura vede i personaggi piccoli e tendenti a unificarsi in una massa rispetto all’ambiente vuoto ed oppressivo. I gesti concitati diventano sintomo di grande tensione emotiva; quello taumaturgico di Cristo dà avvio a un susseguirsi di moti e sentimenti: lo stupore degli astanti, l’incredulità dei becchini, il chinarsi di Marta quasi in atto di esalare il suo soffio vitale sul volto del fratello. Quest’ultimo, a braccia aperte, la mano destra tesa in direzione di Gesù, sembra voler attingere vita attraverso la luce, ma il suo corpo rigido possiede ancora la pesantezza immobile di un cadavere, l’occhio appena schiuso. In primo piano risalta un’agghiacciante natura morta di tibie e teschi.  Rispetto alla tradizione figurativa precedente, che vedeva Lazzaro ritto e fasciato,

Rispetto alla tradizione figurativa precedente, che vedeva Lazzaro ritto e fasciato,  l’atteggiamento inedito conferitogli da Caravaggio è testimone della resurrezione alla vita fisica: un tema che adombra la resurrezione finale. Il prodigio sacro diventa un evento straordinario che esalta la realtà fisica –la materia umana corruttibile- e quella metafisica. Lazzaro in lotta fra morte e vita, fra accettazione e ripulsa della Grazia, non è esente da riflessi autobiografici. Frequenti pensieri di morte e probabili sensi di colpa sopraggiunti dopo l’assassinio e la fuga da Roma suscitarono un’accentuata inflessione drammatica alla meditazione del nostro artista su una possibile o impossibile salvezza. Egli affronta da uomo e da artista il problema della Grazia, ciò che agitava l’esistenza degli uomini intorno al 1600.

l’atteggiamento inedito conferitogli da Caravaggio è testimone della resurrezione alla vita fisica: un tema che adombra la resurrezione finale. Il prodigio sacro diventa un evento straordinario che esalta la realtà fisica –la materia umana corruttibile- e quella metafisica. Lazzaro in lotta fra morte e vita, fra accettazione e ripulsa della Grazia, non è esente da riflessi autobiografici. Frequenti pensieri di morte e probabili sensi di colpa sopraggiunti dopo l’assassinio e la fuga da Roma suscitarono un’accentuata inflessione drammatica alla meditazione del nostro artista su una possibile o impossibile salvezza. Egli affronta da uomo e da artista il problema della Grazia, ciò che agitava l’esistenza degli uomini intorno al 1600.

Il cattivo stato di conservazione delle sue opere siciliane è dovuto in parte anche alla povertà della materia e alla rapidità di esecuzione. Si è servito di colori poveri, basati su pochi accordi essenziali dei bianchi bruni neri, con l’aggiunta di qualche terra rossa e verde. Il soggiorno siciliano fu una delle tappe della sua fuga, trascorse tra ansie, soprassalti, angosce. Quindi dipingeva sempre più in fretta, con i semplici colori che trovava; le figure si fanno più scarnificate, quasi più stenografiche. E’ un processo verso l’essenziale, quasi verso la morte.

Gennaro Cucciniello